|

|

|

martedì 25 marzo 2025

|

|

|

|

| Giornalismo e AI, rabbia in Rete, veli vietati, interferenze russe, cosa fare contro i dazi |

|

|

di Luca Angelini

|

|

|

Chi ha paura dell’AI Il Foglio sta facendo un esperimento originale, unico nel mondo: pubblicare quattro pagine ogni giorno interamente scritte dall’intelligenza artificiale. Alessandro – che è un po’ inquietato dall’arrivo dell’AI – ne parla con il direttore, Claudio Cerasa, che non lo è affatto.

Rete bacata Ci stiamo appassionando alla serie di articoli che Riccardo Luna, per conto dei nostri vicini di scrivania della redazione LogIn, sta dedicando a cosa sia andato storto nell’evoluzione di internet e dei social media. Oggi vi proponiamo la terza puntata, sicuri che vi farà venire voglia di leggere anche le altre.

Il divieto del velo integrale Si torna a parlare del divieto del niqab, in Italia come in Germania. Elena spiega perché è giusto ma non privo di problemi.

Spia d’allarme Un cessate il fuoco in Ucraina ancora non c’è. In compenso, in tema di cybersicurezza, il team Trump sembra aver concesso al Cremlino una sorta di tregua. Pericolosa, a giudizio di due analisti esperti di servizi segreti russi.

Vie legali Ma è vero che, di fronte alla minaccia di dazi che arriva da Washington, non ci resta che attendere? Ferruccio de Bortoli, nella sua rubrica Frammenti, ha spiegato che, in verità, qualcosa si può fare. A norma di legge.

La Cinebussola A 81 anni, Robert De Niro non soltanto non lascia, ma raddoppia: regalando, secondo Paolo Baldini, una delle sue migliori interpretazioni. Doppia, oltretutto.

Buona lettura!

gmercuri@rcs.it, langelini@rcs.it, etebano@rcs.it, atrocino@rcs.it |

|

|

|

|

|

|

|

Rassegna mediatica

|

Cerasa: «L’intelligenza artificiale inquietante? No, è ironica, sorprendente ed è una grande opportunità»

|

|

|

|

|

Un esperimento unico nel mondo: quattro pagine di giornale, con carta vera e intelligenza finta, anzi, artificiale, in uscita tutti i giorni. L’idea è di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e «sta facendo discutere come una scomunica in un conclave». Il virgolettato non è suo ma di un tale che si sigla AI. Sì, esatto, l’intelligenza artificiale, che ha scritto un articolo per fare il bilancio dei primi sette giorni di un giornale che è stato scritto sempre da lei, la signora AI (o il signor? Il genere non è chiaro). Leggerlo lascia senza parole. Sconcerta, esalta. Poi fa venire un po’ di emicrania e un vago senso di inquietudine. Ma Cerasa è il re degli ottimisti e parliamo con lui per capire, oltre che per rassicurarci. Cominciamo.

Mezzo mondo del giornalismo è terrorizzato per l’arrivo dell’intelligenza artificiale e voi ci fate addirittura un giornale. E ve la ridete, dicendo che sono stati momenti «allegri, spensierati e gioiosi»? È sadismo oppure c’è qualcosa non sappiamo?

«Non è sadismo, è un esperimento che nasce con l’idea di sperimentare, innovare, ma nasce anche, in una piccola parte, come forma di autocompiacimento, un po’ altezzoso, perché noi pensiamo che il nostro modo di giornalismo non sia riproducibile e quindi abbiamo fatto un test. È stato anche un modo per ricordare a noi stessi cosa siamo. Ma anche per gettare un sasso nello stagno e per ricordare a tutti che c’è un grande elefante nella stanza, che per molti giornali può diventare un concorrente. Una prospettiva insieme formidabile e spaventosa».

Cosa avete imparato dallo studio di questo «elefante» invisibile?

«La prima cosa è che, rispetto al dibattito sull’impatto possibile nel mondo del giornalismo, tutti i ragionamenti sono al ribasso: invece la resa per noi è stata infinitamente superiore a ogni aspettativa. Poi abbiamo imparato a usarla. E a fare le domande giuste. L’AI è diligente, risponde agli stimoli, puoi anche cazziarla e farle riscrivere il pezzo. Quello che sa fare di più il giornalista è fare domande, trovare notizie, fare analisi, essere sorprendente, creativo. L’AI impara da te. Tu chiedi, imposti tema, stile, titolo, tono e lui, o lei, impara a capire i nostri desiderata. E lo fa senza averci prima studiato. Quello che manca all’AI sono le notizie, le fonti, le voci, lo sguardo originale. E poi con lei, purtroppo, non ci puoi mai litigare».

Andiamo al punto: l’AI ci pensionerà tutti? O almeno una gran parte? Non voglio fare la figura di Grillo che prendeva a martellate i computer, ma non c’è bisogno di essere luddisti per essere vagamente inquieti.

«È complicato. Oggettivamente gli articoli che sono il frutto del racconto di qualcosa che è successo, con notizie già disponibili, possono essere rielaborati dall’AI in modo concorrenziale. Se devi scrivere un articolo sulle cose importanti dette da Giorgia Meloni in conferenza stampa, basta che metti la trascrizione e te lo fa in pochi secondi. Non c’è dubbio che sia un concorrente e questo pone un tema. Ma quello che stiamo provando a capire noi è che cosa puoi fare in più, non in meno. E lo facciamo in maniera trasparente, senza togliere nulla ai giornali e ai giornalisti del Foglio, ma dando qualcosa in più».

La domanda può sembrare stupida, ma la facciamo: l’AI è di destra o di sinistra?

«Non è di destra né di sinistra. Anche se in realtà stiamo ancora cercando di capire anche questo. Di base sembra attingere alle informazioni disponibili e a rielaborarle sulla scorta delle notizie prevalenti, in termini di quantità. Però non ci interessa tanto il bias. Si capisce che su alcuni temi, se non le dai un’indicazione, prende posizione. Per esempio, le viene naturale essere non favorevolissima alla globalizzazione. Se chiedi un’indicazione sul Medio Oriente, è probabile che critichi Israele. Sei tu, cambiando la domanda che la indirizzi. Tu costruisci i binari, lei poi si mette in marcia».

Sbaglia? Errori di fatto, dico.

«Poco. Ce ne saranno in un paio di articoli sugli 80 usciti. Ci sono stati alcuni refusi sui nomi, forse perché ha usato fonti che erano già imprecise all’origine. C’è una cosa divertente su Trump: se chiedi informazioni su come stia andando la questione dei dazi, risponde “se dovesse arrivare alla Casa Bianca”. È come se non si fosse arresa all’idea. I risultati, però, non sono mai deludenti: semplicemente l’AI non può essere lasciata sola».

Ha il senso dell’ironia?

«Sorprendentemente sì, è ironica. Se glielo chiedi, sa essere spiritosa, sullo stile del Foglio. Quando le abbiamo chiesto di fare un bilancio di questa esperienza, ne ha fatto uno intelligente. Non ha svelato l’anima, ha spiegato in maniera paracula perché il giornalismo umano non può essere superato».

Forse voleva evitare polemiche. Avrà pensato: non è che questi poi si ingelosiscono e mi mettono da parte? Ma davvero non è inquietante questa cosa?

«A me non inquieta neanche un po’. Ci vedo una grande opportunità per integrare il lavoro e per migliorarlo. Non nella fase della scrittura, ma nei progetti editoriali, nel lavoro quotidiano. È come passare dal vecchio telefonino allo smartphone».

Perché allora ci spaventa tanto? Di cosa abbiamo paura?

«Pensiamo ai taxi e a Uber. Quando arriva qualcuno o qualcosa che promette una competizione fortissima, la tentazione è sempre quella di proteggere te stesso. Senti di dover devi alzare muri e di dover combattere l’innovazione, non di governarla. Ma qui c’è altro. Questa è la prima rivoluzione industriale che aggredisce la creatività. Non agisce solo sulla catena industriale, su qualcosa di manuale, ma è un concorrente diretto della nostra creatività. E questo non era mai successo prima. Chi fa un lavoro creativo si sente minacciato».

D’accordo, tutto chiaro. Il giornalismo vero, di qualità, originale, è insostituibile. Ma quanto ne vedi in giro? Sarà forse il 5 per cento. E il restante 95? Sarà fatto con l’AI, senza dircelo, al costo di 200 dollari al mese. Anzi, già viene fatto, in alcuni casi. Non è questo il pericolo più grande? In altri termini, Angelo Gaja diceva al Foglio l’altro giorno che non ha granché paura dei dazi di Trump, ma è chiaro: il problema è di chi vende Prosecco o deve far quadrare i conti, non del principe del Barbaresco.

«Bisogna essere sinceri. La minaccia più grande è a quello che può essere riproducibile. Qualcuno può pensare di usarla, o magari già lo fa, per creare più volume sui siti. È una frontiera che andrà esplorata, anche se non sono sicuro che sia saggio affidarsi all’AI per questo. Ma è possibile che, finita una partita di calcio, si pubblicherà pochi secondi dopo un articolo rielaborato dall’AI e poi, magari qualche tempo dopo, arriverà un pezzo più pensato e personale».

Ti aspettavi tanta eco per questo esperimento? Ne stanno parlando giornali e tv di tutto il mondo.

«È la prima volta che si fa una cosa del genere nel mondo. Ma forse la cosa che ha colpito di più è che è fatto su carta. Facciamo convivere il massimo dell’innovazione con il contenitore più antico del mondo. E l’altra cosa fondamentale è che tutto sia super trasparente».

A proposito di trasparenza, pensi che servano nuove regole per impedirne un uso scorretto?

«È un tema che riguarda soprattutto la deontologia. Non penso che debbano esserci regole troppo stringenti, non immagino formule burocratiche eccessivamente invadenti. Saranno i lettori a giudicare e a ribellarsi se saranno ingannati».

Qui mi pare che pecchi di ottimismo: alcuni lettori si fanno ingannare volentieri e altri non se ne accorgeranno neanche.

«Se un grande giornale, un domani, lavorerà al 50 per cento solo con l’AI, bisognerà decidere se fermare in maniera forzosa questa pratica o capire dove si possa migliorare per fare meglio. Il Foglio AI è un’occasione per capire quali sono i limiti della nostra professione. Ed è anche un’occasione per capire su cosa investire, come migliorarci, come fare un salto nel futuro. Credo che possa essere una minaccia solo per chi non scommette sulla sua creatività».

L’AI risponde sempre di sì, trova sempre una soluzione. Viene da pensare che non conosca l’etica. Scusa per il parolone. La scelta, insomma, la libertà. Il giornalista può dire no, può decidere cosa chiedere e come, in base anche ai suoi principi.

«Non riesco a maneggiare bene la parola etica, applicata all’AI. Sicuramente l’intelligenza artificiale è senza scrupoli. Agisce come un sicario della domanda. Tocca a te capire cosa chiedere. Lei ha la voce che le chiedi di avere».

Ci si sente un po’ cretini, leggendo, a dar ragione a una macchina o, peggio, a incazzarsi. C’è più gusto a prendersela con te o con Giuliano Ferrara.

«È vero, c’è più gusto a prendersela con noi. Segnalo, però, la risposta di Beppe Severgnini a una stroncatura gratuita del suo libro, che avevamo chiesto all’AI. Lui ha reagito in modo molto spiritoso: ha chiesto a chatbox di rispondere per conto suo e con il suo stile».

Avete scritto che l’AI non ha odore, non ha ossessioni. È sobria, educata. È «un pasto completo, ma vegano» (qui qualcuno si offenderà).

«Sì, un giornale è un’altra cosa, è dialogo, confronto. È una rissa civile, un’umanità in tensione».

C’è una cosa che l’AI non potrà mai fare, forse: imitare lo stile di Giuliano Ferrara.

«È impossibile. È unico, ma tutti restano unici, non solo Ferrara».

Avete provato a chiedere come far finire la guerra in Ucraina? Non si sa mai che abbia delle idee migliori di Trump e Putin (non è difficile).

«Non ancora. Lo chiederemo, ma di solito su questi temi non dà grande soddisfazione».

Quanto e in che modo userete l’AI in futuro?

«Questo non lo so ancora. Abbiamo tante idee, forse troppe. Tra tre settimane faremo il punto. Oggi intanto ne parliamo con la redazione, in plenaria».

Insisto: sicuro che con l’AI non si licenzieranno giornalisti?

«Come ho scritto nella risposta a un lettore, potrebbe succedere in altri giornali, ma non nel mio. Chi lavora al Foglio ha creatività, originalità e stravaganza. E come scrive l’AI oggi, in risposta a un lettore: “L’AI farà fuori l’industria del banale. Ma il talento vero e la professionalità hanno ancora molti anni davanti”».

Concludendo, visto che «restiamo umani» non lo possiamo più dire, dobbiamo dire «restiamo ottimisti»?

«Conoscere le potenzialità del mezzo è l’unico modo per proteggersi davvero, per non farsi trovare impreparati quando queste potenzialità saranno ancora più dirompenti. Come disse la moglie di Steve Jobs ai ragazzi: “Il 65 per cento dei lavori che farete nel futuro, oggi non esistono“. Gran parte delle professionalità che ci saranno, anche nel giornalismo, oggi ancora non ci sono. È vero che in questa fase ci sentiamo aggrediti, come se fossimo l’Europa. Ma ci sono potenzialità enormi e bisogna approfittarne».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LogIn

|

Il business della rabbia: da TikTok a Facebook, quando l’algoritmo gioca con il nostro cervello

|

|

|

|

|

Cos’è andato storto nella Rete? Quand’è, precisamente, che la storia del web è cambiata? Prendiamo da LogIn la terza puntata di una serie che prova a rispondere a queste domande. Nel caso specifico, come è successo che Mark Zuckerberg, da amato «Re del mondo», ha deciso di abbandonare «inutili questioni etiche» in nome del solo profitto? (Trovate qui la prima e qui la seconda, mentre da martedì 1 aprile sarà online la quarta)

«Stiamo costruendo davvero il mondo che vogliamo?». Il 16 febbraio 2017 Mark Zuckerberg si fece pubblicamente questa domanda postando sul suo profilo social un lungo documento (quasi seimila parole) intitolato «Building Global Community», costruire una comunità globale. Non era il solito post di marketing, era più ambizioso, era come il messaggio a rete unificata del «re del mondo» nel momento del suo massimo splendore e subito prima che una formidabile tempesta lo investisse, facendolo vacillare. Era «il Manifesto di Mark» come lo ribattezzò con un certo sarcasmo la più importante giornalista della Silicon Valley, Kara Swisher, una che Zuckerberg lo aveva seguito fin dagli esordi e che non si era mai fidata davvero delle sue buone intenzioni (diffidenza rivendicata recentemente quando lo definirà «uno degli uomini più pericolosamente imprudenti della storia della tecnologia»).

In quel momento Zuckerberg era una sorta di semidio e sembrava onnipotente. Esattamente un anno prima, nel febbraio 2016, Facebook aveva introdotto le emojis (le faccine per esprimere rabbia, tristezza, stupore, divertimento e innamoramento) che si aggiungevano al tasto «mi piace». Anche grazie a quei nuovi strumenti per catturare dati personali e raffinare il nostro profilo psicologico, il fatturato quell’anno aveva sfiorato i 30 miliardi di dollari con oltre 10 miliardi di profitti. Tecnicamente le aziende di questo tipo, con questa marginalità straripante, vengono definite cash machine, macchine per creare soldi. Gli utenti erano quasi due miliardi, vuol dire che un abitante del pianeta su quattro aveva un profilo attivo; senza contare che nel 2012 Zuckerberg si era comprato quello che appariva come l’unico vero rivale, Instagram; e, due anni dopo, anche il più potente servizio di messaggistica, Whatsapp. Ai tempi girava una cartina del mondo dove in blu erano indicati i Paesi in cui Facebook era il social network più usato: a parte la Russia, la Cina e un paio di altri Stati minori, il mondo era tutto blu. Blu Facebook. Per uno cresciuto con il mito dell’impero romano e della «pax augustea» di duemila anni fa, quella mappa valeva come una corona di alloro. Ave Zuck!

Bill Gates ancora lo adorava e non era una credenziale da poco: anche se aveva lasciato da un pezzo la guida di Microsoft, era sempre l’uomo più ricco del mondo e, dopo la morte di Steve Jobs, l’esponente più autorevole di quella che chiamiamo, per semplicità, la Silicon Valley. Di Elon Musk non c’era neanche l’ombra. Zuckerberg invece era appena diventato il sesto in quella classifica di ricconi ed era già il più giovane miliardario di sempre. In un’intervista televisiva fatta qualche settimana prima del «Manifesto», Gates gli aveva ribadito la sua stima incondizionata: «La capacità di Mark di immaginare come le cose si svilupperanno e costruire un team per realizzare la sua visione è abbastanza fenomenale». E l’amministratore delegato della Disney, Robert Iger, parlando con un giornalista di Fortune, non aveva trattenuto una ammirazione che vista oggi appare davvero superficiale ma che riflette perfettamente lo spirito del tempo. «La sua determinazione per rendere il mondo più aperto è davvero una missione eroica». Eroica, disse proprio così. No, Zuckerberg quello che faceva non lo faceva per soldi, lo faceva perché voleva costruire un mondo migliore: era un eroe.

Nulla sembrava poter fermare la sua corsa. Anche in senso letterale. Nel 2016 aveva lanciato una nuova challenge. Era un’abitudine che aveva preso dal 2009: annunciare al mondo la sua «sfida dell’anno». Una volta per esempio la sfida era stata imparare il mandarino, la lingua parlata dal settanta per cento dei cinesi. Lo aveva fatto davvero. Nel 2016, oltre «a costruire un’intelligenza artificiale per gestire la casa che funzioni come quella di Iron Man» (di cui si sono perse le tracce), la sfida era «correre 365 miglia incontrando più persone possibile in giro per il mondo». Anche questo lo aveva fatto, naturalmente, e lo aveva fatto a modo suo. All’inizio dell’estate aveva postato una foto mentre correva in piazza Tienanmen, a Pechino, ignorando deliberatamente qualunque riferimento al movimento per la democrazia che lì si era radunato per settimane, nel 1989, prima di venire brutalmente soppresso («It’s great to be back in Beijing! I kicked off my visit with a run through Tiananmen Square, past the Forbidden City and over to the Temple of Heaven»). E il 29 agosto aveva corso attorno al Colosseo. A pochi chilometri di distanza, ad Amatrice, c’era appena stato un terribile terremoto e Zuckerberg, in un incontro con gli studenti universitari della LUISS con le domande approvate prima dal suo ufficio stampa, aveva promesso pubblicamente che avrebbe aiutato le popolazioni colpite dal sisma (un eroe!, appunto). Poi era stato ricevuto dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, suo grande fan, che gli aveva donato una antica copia del De Amicitia di Cicerone; e addirittura da papa Francesco con il quale – recita il comunicato ufficiale -, aveva parlato di come la tecnologia avrebbe potuto «alleviare la povertà». Le Nazioni Unite di Facebook sembravano a un passo.

Oggi si fa fatica a ricordarlo così, ma Zuckerberg era davvero una star globale, amata e ammirata con rare eccezioni. Eppure quando sui social apparve il suo «Manifesto», nel febbraio 2017, qualcosa stava per cambiare radicalmente. E non solo per lui ma per tutti noi. Intanto alla Casa Bianca era appena arrivato Donald Trump: era il primo Trump, rispetto a quello odierno era nulla, ma allora per molti fu uno choc. In quei giorni ancora non si sapeva molto del problema delle notizie false in rete (chiamate «fake news» anche in Italia, ormai), della propaganda russa e di Cambridge Analytica, la società che utilizzando surrettiziamente i dati di Facebook durante la campagna elettorale aveva creato i profili psicologici di duecento milioni di elettori americani per convincerli, con messaggi personalizzati, a votare Trump (o a non votare Hillary Clinton, in molti casi). Lo scandalo scoppierà nel 2018. Ma che qualcosa nei social network fosse diverso da prima iniziava ad essere evidente ai più avveduti. E qualcuno iniziava a pentirsi dell’entusiasmo di un tempo. Fra questi, Barack Obama.

Abbiamo già ricordato che il presidente uscente era stato un grande utilizzatore di Facebook per la sua attività politica ed era anch’egli uno storico ammiratore di Zuckerberg. Il momento di massima vicinanza, o almeno il più evidente, fra i due era stato un evento a Menlo Park, nel 2011. Una «town hall», una sorta di assemblea pubblica con tutti i dipendenti di Facebook. Il 20 aprile, era un mercoledì, Barack e Mark avevano dialogato sul palco come vecchi amici davanti al caminetto, anche se erano davanti a tremila persone adoranti. All’inizio Zuckerberg aveva fatto mostra di essere emozionato e aveva esordito così: «Scusate, sono un po’ nervoso oggi, abbiamo qui il presidente degli Stati Uniti». Al che Obama aveva proposto di levarsi la giacca per rendere la cosa meno formale e la sala aveva applaudito divertita. Il momento più significativo era stato quando Obama a un certo punto aveva detto (scandendo le parole come solo lui sa fare): «Quello che Facebook ci consente di fare è incredibile, non è semplicemente una comunicazione in una direzione; garantisce che non ci sono solo io che parlo a te, ma anche che tu possa rispondermi, e questo si chiama conversazione, questo si chiama dialogo». A rileggerlo oggi, quanta ingenuità.

I due avrebbero continuato a frequentarsi pubblicamente e in privato; e ad elogiarsi reciprocamente, fino al 17 novembre 2016 quando si incontrarono nel luogo più improbabile, a Lima, in Perù, al summit della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec). Il secondo mandato di Obama come presidente era appena finito: le elezioni si erano svolte pochi giorni prima e lui era in carica solo per garantire una transizione senza intoppi fino al giuramento del suo successore, Donald Trump appunto. In Perù Obama e Zuckerberg si parlarono lontano dai riflettori e di quel meeting, lì per lì, nessuno seppe nulla. Ne diede notizia il Washington Post molti mesi dopo, quando il tema delle fake news sui social era esploso arrivando in cima all’agenda globale e probabilmente qualcuno dello staff dell’ex presidente ne rivelò il contenuto per marcare le distanze, per poter dire «noi lo avevamo capito che c’era qualcosa che non andava e glielo avevamo anche detto al diretto interessato». Secondo la versione del Washington Post quel giorno Obama «suonò la sveglia» al suo giovane amico. Subito dopo il voto americano infatti Zuckerberg aveva liquidato come «una follia» (disse così: «Crazy») l’ipotesi che il dilagare di contenuti falsi sui social avesse in qualche modo determinato l’esito elettorale. Allora Obama a Lima se lo prese da parte e gli disse che il problema invece c’era e andava risolto perché avrebbe potuto fare «enormi danni alla democrazia».

Di quel colloquio riservato, e così scottante, nel «Manifesto di Mark» non c’è traccia se non per un passaggio in cui si dice che «il nostro lavoro a Facebook è aiutare le persone ad avere il massimo impatto positivo mentre noi proviamo a mitigare le aree in cui la tecnologia e i social media possono contribuire a dividere le persone e isolarle». Il problema è che quella tecnologia a cui si faceva un vago cenno era diventata il cuore del social network più importante del mondo: Facebook era uno strumento implacabile per dividere le persone ed isolarle. C’era poco da mitigare. Era così che funzionava per macinare profitti.

In quell’anno accadde un altro fatto molto rilevante che contribuì ad accelerare il «cambio di destinazione d’uso» delle piattaforme digitali. A settembre dalla Cina era arrivato un nuovo social network: il suo nome era Douyin, ma dopo la fusione con la app Musical.ly, venne ribattezzato simpaticamente TikTok. All’inizio fu sottovalutato da tutti, forse perché Musical.ly era una app di video musicali più o meno scemi che gli utenti, soprattutto adolescenti, potevano registrare con lo smartphone ballando e sincronizzando le labbra con le canzoni. In realtà dietro i balletti c’era un pensiero forte. Una certa idea di mondo in cui gli algoritmi decidono per noi; non decidono soltanto quale canzone ascolteremo, come accade con Spotify; o quale strada prenderemo per non trovare traffico, come accade con Waze. Decidono cosa guarderemo, come ci informeremo e, alla fine, in cosa crederemo. Determinano la nostra «percezione della realtà» (sempre papa Francesco).

Dietro TikTok c’era soprattutto Byte Dance, una startup fondata nel 2012 dal ventinovenne Zhang Yiming con l’obiettivo di sviluppare delle piattaforme digitali totalmente gestite dall’intelligenza artificiale. Non era una novità assoluta. Nello stesso periodo anche a Menlo Park avevano introdotto il machine learning al posto dell’ormai rudimentale algoritmo di Edgerank: questo consentiva alle macchine di tenere sotto controllo circa diecimila parametri contemporaneamente per decidere quale contenuto mostrare ad ogni utente e adattarsi in tempo reale ai nostri cambiamenti e alle nostre passioni. TikTok questo approccio lo portò alle estreme conseguenze: infatti in Facebook (e Instagram) gli utenti avevano – e hanno ancora – un piccolo margine di libertà che deriva dalle persone con cui siamo in contatto, gli amici o gli utenti seguiti, a cui viene attribuito un peso nel flusso di contenuti mostrati. Ma Zhang Yiming era convinto che questa storia dell’amicizia digitale fosse sopravvalutata e, alla fine, una perdita di tempo: gli amici a volte possono essere noiosi mentre una intelligenza artificiale ben addestrata è in grado di proporre continuamente video – nota: i video comportano una minore «fatica cognitiva» rispetto ai testi – che tengono gli utenti attaccati alla piattaforma a prescindere da qualunque legame affettivo.

Quello che contava, l’unica cosa che conta ancora oggi, è l’engagement, ovvero quanto i contenuti sono capaci di ingaggiare gli utenti, di generare le loro reazioni. Ci sono molti indicatori per l’engagement: cosa commentiamo, a cosa mettiamo un like, cosa condividiamo. Ma uno è il più importante di tutti: è il tempo. L’engagement sale se un utente continua a tenere la app aperta e scrollare il prossimo video scelto apposta per lui o per lei. Ben presto si è iniziato a capire che l’opzione «For You» di TikTok aveva una capacità incredibile di vincere la partita più importante nella sfida tra i social network: quella per la nostra attenzione. Zhang Yiming era riuscito a creare un algoritmo che creava dipendenza meglio di tutti gli altri. Già nel 2020 TikTok sorpasserà Facebook per tempo trascorso sulla piattaforma da un utente medio. È stato allora, più o meno, che i social network hanno smesso di essere social, per essere solo network: macchine per l’intrattenimento personale di miliardi di persone.

Con la ricerca ossessiva dell’engagement, i social network sono entrati nel campo delle neuroscienze e della psicologia, ovvero hanno dovuto provare a capire il modo in cui funziona il nostro cervello, in cui si formano i pensieri. Si è a lungo cercato di scoprire chi fossero i neuroscienziati assunti dalle grandi piattaforme digitali per studiare come far crescere l’engagement attraverso degli algoritmi ben scritti. Non è uscito fuori nessun nome di rilievo, nessun guru. Epperò il tema in quegli anni in Silicon Valley andava per la maggiore e Zuckerberg, che da questo punto di vista è davvero un visionario, lo aveva intuito prima di tutti, quando era ancora studente, visto che ad Harvard, nel 2003, si era iscritto non semplicemente al corso di laurea in «computer science» ma a «psicologia e informatica», una combinazione di materie che spiega benissimo la traiettoria che poi prenderà Facebook.

Nel tentativo di conquistare la nostra attenzione, di rastrellare più dati e fare più soldi, l’obiettivo delle aziende della Silicon Valley divenne insomma progettare siti o applicazioni che fossero in grado di manipolare il funzionamento del nostro cervello. Nel 2015 comparve anche una startup che prometteva di prendere un sito qualunque e modificarlo in modo da agganciare gli utenti: si chiamava Dopamina Labs. Infatti è stata la dopamina l’ingrediente segreto, il Sacro Graal della Silicon Valley di quegli anni. Cos’è la dopamina? È un neurotrasmettitore che gioca un ruolo importante nella nostra felicità visto che è associato al piacere, alla ricompensa, alla motivazione e che quindi ci induce a ripetere comportamenti che ci hanno dato quelle sensazioni. Esempio: quando non riusciamo a resistere e riprendiamo continuamente in mano lo smartphone per vedere se ci sono notifiche o controllare gli aggiornamenti di status dei nostri amici, stiamo semplicemente cercando una piccola scarica di dopamina. Esattamente come quando siamo davanti ad una slot machine e non riusciamo a smettere di azionare la leva sperando di vincere qualcosa.

Questo meccanismo – la produzione di dopamina – si verifica ogni giorno con un sacco di cose che ci fanno stare bene e ci rendono la vita migliore; e con alcune che invece non ci fanno affatto bene e che creano dipendenza, come l’alcol, le droghe e, in certi casi, i social network. Succede questo: l’algoritmo dai nostri comportamenti impara continuamente quali contenuti ci generano una piccola scarica di dopamina, e quindi fa in modo di farceli trovare rinnovati ogni volta che apriamo una certa app. Senza accorgercene, siamo fregati. Felici e fregati.

La prima vittima sacrificale di questa svolta è stata la verità. E prima ancora che decine di ricerche scientifiche dimostrassero che un contenuto falso postato sui social circola molto più velocemente di un contenuto vero (e raggiunge un pubblico molto maggiore), è stata l’istituzione da sempre deputata al controllo della «verità dei fatti» a lanciare l’allarme: il giornalismo. Il 23 marzo 2017 il settimanale Time è uscito con una copertina storica: su fondo nero c’era solo una scritta rossa, a caratteri cubitali, «Is Truth Dead?» – la verità è morta?. Era una citazione di un’altra celebre copertina del 1966 dedicata alla crisi della religione («Is God Dead?»); ed era un grido disperato per quello che stava capitando con Donald Trump alla Casa Bianca. Il declino della «verità dei fatti» sostituita dalle «verità alternative» o dai «fatti alternativi», un concetto che la Casa Bianca aveva coniato per giustificare una falsa affermazione a proposito della folla che aveva seguito un comizio del presidente. Il problema non era che qualcuno affermasse una cosa falsa o esagerata, e nemmeno che fosse il capo del più importante Paese del mondo a farlo. Quello è sempre accaduto nella storia dell’umanità, le bugie mica le ha inventate Facebook. Il problema era che quella affermazione fosse automaticamente spinta, favorita, rilanciata dagli algoritmi dei social perché questo aumentava l’engagement degli utenti più di una cosa vera, noiosamente vera. E che quindi, come conseguenza, le persone giorno dopo giorno, iniziassero a credere a «verità alternative» e lo facessero quasi con un senso di ribellione verso l’establishment, verso il giornalismo, verso la scienza, considerate, a torto o a ragione, parte di un sistema di potere.

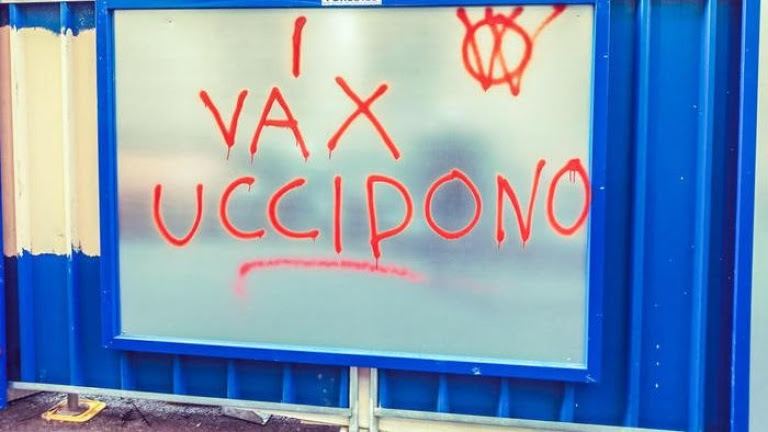

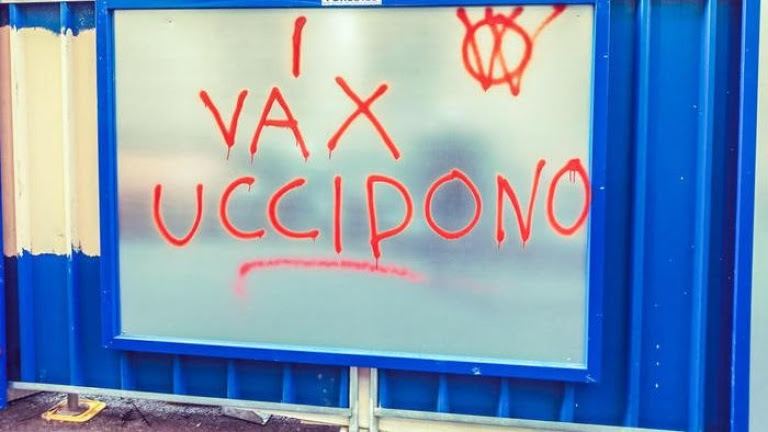

Gli algoritmi pro engagement e la ribellione contro le élite, rinforzandosi a vicenda, hanno creato quella miscela esplosiva che ha portato negli anni scorsi ai movimenti di opinione contro i vaccini o di negazione del cambiamento climatico. Non è stato un caso. Del resto di questa cosa a Meta (il nome che il gruppo di Zuckerberg aveva assunto per farci dimenticare lo scandalo di Cambridge Analytica) se ne accorsero quasi subito. Lo sapevano e sono andati avanti. È andata così. Dopo aver deciso di provare a imitare l’algoritmo di TikTok lanciando le «meaningful social interactions» (Msi) nel 2017 come criterio per la scelta dei contenuti da mostrare agli utenti, l’anno seguente in un documento interno un gruppo di ingegneri chiese al vertice dell’azienda: «Does Facebook reward outrage?». Cioè: non è che per caso Facebook premia l’indignazione? I dati di traffico mostravano chiaramente che l’algoritmo favoriva i contenuti che generano rabbia e questo, collegato al fatto che i giornali usavano Facebook come principale canale di distribuzione delle notizie, era un pericolo: «Alcuni editori potrebbero decidere di capitalizzare la negatività… Per effetto dei nostri incentivi, alcuni potrebbero decidere di massimizzare i profitti a danno del benessere dei lettori… lasciando da parte le questioni etiche, l’attuale funzionamento dei nostri algoritmi non sembra allineato con la nostra missione». Quale missione? Creare un mondo migliore no? Ma si può creare un mondo migliore premiando solo la rabbia e la paura delle persone?

Una cosa va chiarita prima che ci siano obiezioni. Non è che nel mondo non ci siano motivi di scontento e che, in qualche caso, non ci siano ragioni per indignarsi. Ma se dall’equazione delle nostre vite leviamo la speranza, leviamo i comportamenti costruttivi, la generosità, i piccoli passi avanti, cosa resta? Resta solo una rabbia senza limiti. Senza la speranza, diventiamo disperati.

Ma torniamo al memorandum interno di Facebook: diventerà pubblico solo due anni dopo, ma ovviamente finisce subito sul tavolo di Zuckerberg e il grande capo, preoccupato dalla concorrenza di TikTok, decide di andare avanti lo stesso. Di lasciare da parte «le questioni etiche». Che muoia – simbolicamente – la verità con tutti i giornalisti. Qualcosa in verità fu fatto. La soluzione proposta da Facebook per contrastare i rischi paventati dai propri ingegneri nel documento del novembre 2018 fu un palliativo. Fu il «fact checking». Ovvero affidare a una rete di professionisti il controllo della verità dei fatti di alcuni post controversi avvertendo gli utenti che c’è qualcosa che non va; e, solo nei casi più estremi, rimuovere i post.

Questa partita fra verificatori e disinformatori – spesso in mala fede, a volte al soldo di potenze straniere -, è durata qualche anno ma è stata una partita truccata: mentre l’intelligenza artificiale infatti cercava in tutti i modi di aumentare il nostro engagement, anche favorendo le notizie false, anche facendoci indignare per cose che non esistevano o almeno non nei termini indicati, un piccolo manipolo di esperti cercava di mettere i famosi «puntini sulle i». I troiani contro i greci avevano più chances di farcela. È come se la stessa organizzazione spacciasse eroina e poi fornisse anche il metadone per disintossicarsi.

Cos’altro poteva andare storto? Ah, sì. La salute mentale dei nostri figli.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rassegna dei diritti

|

Perché il divieto del velo integrale in pubblico è giusto (anche se imperfetto)

|

|

|

|

|

Da Torino a Monfalcone a Berlino si torna a parlare del divieto di velo integrale per le donne musulmane. Oggi la parlamentare e consigliera comunale leghista Elena Maccanti ha presentato una mozione al Consiglio comunale torinese (che non è ancora stata messa all’ordine del giorno) per introdurre il divieto di velo integrale nei luoghi pubblici. Per impedire cioè che le donne musulmane indossino il burqa (l’indumento che copre tutta la testa e il volto, occhi compresi) o il niqab (il velo che copre testa e faccia e lascia scoperti solo gli occhi). È una mozione, quindi anche se venisse approvata avrebbe un valore solo politico, nessun effetto pratico, ma è ovviamente un modo per risollevare il tema.

La scorsa settimana il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a guida leghista, aveva approvato un progetto di legge che vieta di indossare il velo integrale (niqab e burqa) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Anche in questo caso gli effetti pratici immediati sono nulli: la questione è di competenza nazionale e il progetto di legge si limiterà ad aggiungersi a quelli analoghi già depositati in Parlamento. E che per ora non sono stati né approvati né dibattuti. La norma promossa dal Friuli Venezia Giulia infatti modificherebbe la legge 152 del 1975 che vieta di coprire il volto in pubblico, se non per «giustificato motivo», eliminando quest’ultima clausola, oltre a inasprire le sanzioni per chi lo fa (fino a diecimila euro) e a introdurre una multa contro la coercizione a coprire il volto, punita in maniera più pesante se imposta a donne, minorenni o disabili.

La proposta di legge è stata presentata come una risposta al «caso Monfalcone» emerso a febbraio, il comune goriziano dove un terzo della popolazione è di origine bengalese e dove in una scuola professionale quattro ragazze vanno a scuola con il volto coperto dal niqab (ne avevano scritto Gianna Fregonara e Marco Imarisio). La proposta di legge è stata approvata con i soli voti della maggioranza di centrodestra. Pd, Patto per l’autonomia e M5s pur contrari all’uso del niqab a scuola non hanno votato in polemica con la data scelta per il provvedimento, che coincide con la campagna elettorale per le comunali di Monfalcone, convocate dopo che la ex sindaca Anna Maria Cisint è stata eletta al parlamento europeo con la Lega. Avs e Open sinistra Fvg invece hanno votato contro.

Del velo integrale si discute anche in Germania, dove nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo di Treviri ha respinto il ricorso di una donna musulmana che chiedeva di poter guidare l’auto con il niqab, cioè mostrando solo gli occhi. È uno dei tanti presentati da quando nel 2017 l’aggiornamento del regolamento della circolazione stradale ha vietato ai conducenti di veicoli a motore di coprire il proprio volto in modo tale da non essere più riconoscibili. Sulla questione si sono pronunciati con conclusioni simili anche il Tribunale Amministrativo Superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia (a luglio), quello della Renania-Palatinato (ad agosto) e quello di Berlino (a gennaio).

«Lo scopo del divieto di coprire e nascondere il volto è quello di garantire la riconoscibilità e quindi l’individuabilità dell’identità dei conducenti di veicoli a motore durante i controlli automatizzati del traffico, al fine di poterli citare per le infrazioni stradali» aveva spiegato il Tribunale della Renania Settentrionale-Vestfalia, aggiungendo che il divieto di velo integrale serve anche a garantire che la vista dei conducenti non sia ostruita e quindi a tutelare la vita, la salute e la proprietà degli altri utenti della strada, interessi che nel complesso prevalgono sulla libertà religiosa. Si stima che le donne che portano il velo integrale in tutta la Germania siano meno di mille, ma a promuovere i ricorsi è stata un’associazione musulmana integralista, la Fiu (Unione islamica federale) guidata da due tedeschi convertiti all’Islam salafita.

Intanto in Francia, dove il principio della laicità dello Stato è ferreo, il divieto di portare burqa e niqab nei luoghi pubblici è in vigore dal 2011.

Ha dunque ragione la Lega a portare avanti le sue proposte? La risposta è sì, ma anche no, per più di un motivo e con molti necessari distinguo.

Il primo riguarda il velo: quello semplice, che copre solo la testa, non è in discussione. È giusto che le donne che vogliono portarlo per motivi religiosi possano farlo, che siano fedeli musulmane o suore cattoliche. Anche se il velo rappresenta un simbolo di sottomissione e morigeratezza femminile. Personalmente non penso che siano dei valori, ma credo che la libertà venga prima e che vada rispettata anche di fronte alle scelte che non condividiamo. L’Italia in nome della libertà religiosa riconosce d’altronde scelte radicali (la clausura delle suore, per esempio, che nessuno si sogna di vietare per difendere i diritti delle donne).

Il velo che copre la faccia e rende le persone irriconoscibili però è diverso, perché di fatto esclude le donne dallo spazio pubblico. Quel pezzo di stoffa sul viso le riduce a figure tutte uguali, senza identità. Le rende meno che persone e le trattiene in un perenne spazio privato che le isola dalla comunità in cui vivono. È, in linea di principio, sbagliato. E quindi è giusto vietarlo, prevedendo eccezioni solo per i luoghi di culto o particolari festività religiose.

Bisogna però essere consapevoli che il divieto non risolve tutti i problemi, e in alcuni casi ne crea di nuovi. Il problema è quello posto dalla preside della scuola di Monfalcone, Carmela Piraino, che ha accettato di far venire in classe le ragazze con il niqab che indossano anche in strada o al supermercato (a patto che si facciano riconoscere all’ingresso in una stanza da una insegnante, in una stanza riservata alla procedura): «Il ragionamento ci ha portato a ritenere che imporre può indurre le ragazze a lasciare la scuola, mentre l’istituzione raggiunge il suo scopo quando l’allievo consegue i cinque anni di studio. Di qui la necessità di ricreare tranquillità e fiducia per far sentire a casa le giovani e capire se il lavoro di insegnanti e compagni possa portarle a essere più libere» ha raccontato. Se si introduce il divieto del velo integrale, bisogna vigilare affinché questo non si traduca in una diminuzione della libertà di uscire in pubblico e studiare per le ragazze e le donne che lo portano.

E qui torniamo ai divieti proposti in questi giorni dalla Lega. Non sono divieti pensati per risolvere un problema, ma per mandare un messaggio politico e simbolico. Sono misure-manifesto. Tanto è vero che non hanno ricadute pratiche immediate. Il rischio è che, così, abbiano il solo effetto di far sentire le persone di fede musulmana come indesiderate. Anche perché le amministrazioni e i politici che li portano avanti quasi sempre si oppongono anche alla costruzione di moschee e altri luoghi di culto (una limitazione pesante alla libertà religiosa).

Invece servirebbero meno provvedimenti manifesto e più misure concrete a sostegno della libertà delle donne, per esempio aumentando i corsi di italiano e le forme di avviamento al lavoro pensati specificamente per le immigrate. La dignità delle donne passa prima di tutto per l’autonomia.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Rassegna geopolitica |

| La «tregua» che Putin ha già ottenuto da Trump (anche a nostro rischio) |

|

|

|

|

Mentre sono ancora in corso le trattative per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, Donald Trump ribadisce di essere l’unico al mondo a poter spingere Vladimir Putin alla pace. In attesa di scoprire a quali condizioni, una mezza tregua l’ha invece concessa il Pentagono al Cremlino. Ai primi di marzo, il segretario Usa alla Difesa, Pete Hegseth, ha ordinato all’Us Cyber Command — uno degli undici centri di comando congiunti del dipartimento della Difesa — di fermare qualsiasi operazione digitale offensiva contro la Russia. Come ha spiegato Velia Avich su LogIn, «non si conosce l’esatta natura delle linee guida che Hegseth ha dato al generale Timothy Haugh — a capo del centro di comando — , né se l’ordine fermerà indirettamente anche le operazioni di difesa dagli attacchi hacker stranieri, considerato che la linea di demarcazione non è sempre così netta nel mondo della cybersicurezza». Ma il segnale «distensivo» è comunque chiaro.

Ed è un segnale che non piace per nulla ad Andrei Soldatov e Irina Borogan, membri del Center fo European Policy Analysis e fondatori del sito Agentura.ru, che da anni monitora le azioni dei servizi segreti russi. «Qualsiasi ipotesi che un accordo Trump-Putin possa indurre le spie e i sabotatori del Cremlino a fare un passo indietro è pericolosamente sbagliata – scrivono in un articolo sul sito di Foreign Affairs -. Per prima cosa, i loro padroni politici non lo permetterebbero. Pochissimi nell’establishment della sicurezza di Mosca credono che si possa raggiungere una pace duratura con gli Stati Uniti o con l’Occidente in generale. (…) Allo stesso tempo, nei servizi di sicurezza russi, la sfiducia nelle intenzioni americane è profonda. Per secoli, la Russia ha visto l’Occidente come intenzionato a soggiogare o distruggere la Russia e i servizi segreti sovietici e russi hanno operato per decenni partendo dal presupposto che l’Occidente fosse un nemico implacabile. Per le spie di Mosca, il corteggiamento di Trump a Putin rappresenta un’opportunità per espandere e rafforzare la loro campagna di sovversione in Europa. Dato lo scetticismo dell’amministrazione Trump nei confronti della Nato e della difesa degli alleati transatlantici, un accordo tra Stati Uniti e Russia potrebbe aumentare la propensione di Mosca a lanciare attacchi non convenzionali in Europa. Dopo tre anni di guerra aperta in Ucraina, le agenzie di spionaggio russe sono ora completamente mobilitate in Europa e hanno inserito il sabotaggio e la guerra ibrida in una strategia complessiva. Questi attacchi non sono solo progettati per tenere i governi europei fuori gioco. Mirano anche a diminuire il sostegno degli europei all’Ucraina, aumentando i costi per i governi e le industrie in modi non facili da contrastare, creando disagi alla popolazione e cercando vulnerabilità nella difesa europea».

Sarà un caso, ma proprio ieri è arrivata la notizia che hacker russi avrebbero attaccato siti del governo belga dopo l’approvazione di un pacchetto di aiuti a Kiev. E, come noto, anche l’Italia è stata di recente presa di mira, come «rappresaglia» per alcune dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

E i russi non si limitano, peraltro, alla cyberguerra. Soldatov e Borogan ricordano il piano russo – sventato dai servizi di sicurezza statunitensi e tedeschi nella primavera del 2024 – per eliminare Armin Papperger, capo di Rheinmetall, principale produttore tedesco di armi. James Appathurai, assistente del segretario generale Nato su guerra ibrida e informatica, confermando a gennaio quel complotto in un’audizione all’Europarlamento, aveva aggiunto che anche altri industriali del settore della difesa erano nel mirino russo. Tanto più, aggiungono i due analisti di Agentura, adesso che il piano di riarmo europeo accrescerà il ruolo di quelle aziende.

«Nella sua testimonianza di gennaio – ricordano ancora Soldatov e Borogan – Appathurai aveva anche confermato che la Russia ha reclutato “bande criminali o giovani inconsapevoli oppure migranti” per condurre molte di queste operazioni. Nel marzo 2024, ad esempio, due britannici sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a un magazzino di consegne di pacchi collegato all’Ucraina nella zona est di Londra, un attacco collegato alla società paramilitare Wagner, tradizionale copertura per l’agenzia di intelligence militare russa. Uno dei motivi è che i criminali locali possono essere reclutati tramite i social media per lavori una tantum senza nemmeno sapere per chi lavorano, rendendo più difficile il contrasto, tanto più che è diventata più ardua l’infiltrazione di cittadini russi in questi Paesi. Oltre a colpire le infrastrutture europee e la logistica militare, le agenzie di spionaggio di Mosca potrebbero anche cercare di utilizzare le operazioni di sabotaggio per influenzare il panorama politico dei Paesi presi di mira. Nel periodo precedente alle elezioni federali tedesche di febbraio, ad esempio, si è verificata una serie di attacchi contro i civili in Germania da parte di afghani e altri immigrati. Secondo un alto funzionario dell’intelligence tedesca con cui abbiamo parlato poco prima delle elezioni, le agenzie tedesche ritenevano che gli agenti di sicurezza russi potessero aver istigato questi attacchi per gonfiare il sostegno all’estrema destra, che si oppone al sostegno tedesco all’Ucraina».

C’è infine il sempre maggior ricorso russo alla «politica degli ostaggi», ossia agli arresti più o meno pretestuosi di cittadini occidentali nel suo territorio. Vedi i casi della giocatrice di basket Brittney Griner o del giornalista del Wall Street JournalEvan Gershkovich. Anch’essi possono venire utilizzati, al momento buono, come merce di scambio. Sarà, di nuovo, un caso, ma i colloqui russo-americani sull’Ucraina sono stati preceduti dal rilascio, da parte di Mosca, dell’insegnante americano Marc Fogel, incarcerato per possesso di cannabis a scopo terapeutico.

Soldatov e Borogan scrivono che, di fronte a queste nuove forme di guerra ibrida e informatica, l’Europa qualcosa ha fatto. «Diversi Paesi europei, ad esempio, hanno adottato nuove misure per proteggere i cavi delle telecomunicazioni, gli oleodotti e altre infrastrutture critiche nei Paesi Baltici. Tra queste, il lancio a gennaio di un sistema di reazione guidato dal Regno Unito per tracciare potenziali minacce alle infrastrutture sottomarine e per monitorare la flotta ombra russa – navi obsolete e in cattivo stato che operano con bandiere di comodo e con proprietà e gestione oscure – nell’ambito della Joint Expeditionary Force, composta da dieci nazioni».

Molto meno hanno fatto, invece, gli Stati Uniti. «Lo scompiglio all’interno della comunità dell’intelligence statunitense causato dal riorientamento di Trump verso Mosca ha reso più difficile dare forma a una risposta globale dell’Occidente. Le notizie pubbliche sugli incentivi economici dell’amministrazione Trump ai membri della Cia disposti a lasciare il loro posto di lavoro sono state accolte con gioia in Russia. Nel frattempo, l’amministrazione ha stabilito nuove priorità per l’intelligence statunitense, tra cui quella di colpire i cartelli della droga in Messico e di concentrarsi maggiormente sulla Cina, piuttosto che sulla Russia e sul sostegno all’Ucraina. Per le agenzie di spionaggio di Mosca, queste mosse potrebbero essere sfruttate come opportunità per aumentare le loro attività in Occidente».

Guardando ai precedenti storici, c’è, ad avviso dei due analisti, un rischio ulteriore nell’«ammorbidimento» di Washington nei confronti di Mosca: «Se le mosse di Trump portassero a un drastico calo delle attività di sorveglianza sulla Russia, non sarà la prima volta che la comunità dell’intelligence statunitense distoglierà lo sguardo dalla palla. Negli anni ’90, dopo la fine della Guerra Fredda, c’è stato un analogo spostamento di attenzione dalla Russia, che ha portato a una significativa perdita di competenze negli affari russi e alla sottovalutazione dei rischi da parte di Washington. Questo declino dell’intelligence ha molto probabilmente contribuito all’errata valutazione su Putin da parte dell’Occidente durante i suoi primi anni di potere, quando ha gettato le basi per una nuova autocrazia russa e per lo scontro con l’Europa e gli Stati Uniti. Sarebbe disastroso ripetere oggi lo stesso errore».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Frammenti |

| Contro i dazi c’è anche un’altra via, legale |

|

|

|

|

In attesa del «giorno della liberazione», proclamato da Trump per il 2 aprile, ci si interroga sulle eventuali misure di risposta – non chiamiamole di ritorsione, suona male – ai dazi americani. Come segnala oggi Il Mattinale europeo, la Commissione ondeggia. Riflette perplessità e paure degli Stati membri. Se si colpisce il bourbon americano si rischia una forte penalizzazione dello champagne e dunque Parigi arretra. Per non parlare del vino. E poi c’è chi spera (noi tra questi) di avere un trattamento di favore. Le contromisure europee arriveranno quindici giorni dopo la «liberazione americana». Intanto oggi è a Washington il commissario europeo al Commercio, Marcos Sefcovic per una serie di colloqui, in particolare con il suo omologo, Howard Lutnick.

Quando di parla di questioni geopolitiche, la sensazione diffusa tra le aziende e gli operatori è quella della pressoché assoluta impotenza. Non resta che aspettare. Ma è vero fino a un certo punto. La competenza in materia commerciale è della Commissione europea. «La nostra attenzione è tutta concentrata – spiega Francesco Sciaudone, socio fondatore di Grimaldi Alliance – su quello che faranno o non faranno i governi, ma un’azienda può direttamente denunciare alla Commissione europea e promuovere un procedimento sulla base della Foreign Subsidies Regulation, del 12 luglio del 2023 e del Regolamento anti-coercizione, sempre del 2023. Sono stati pensati forse per la Cina ma riguardano tutti i Paesi terzi. Si può agire anche solo se vi è un potenziale danno, anche di fronte alla sola minaccia di dazi».

Nella sostanza, secondo il regolamento Fsr, se un’azienda americana, facciamo solo l’esempio di Tesla, avesse ricevuto sussidi pubblici superiori a una cifra peraltro irrisoria (cinque milioni di dollari negli ultimi tre anni) potrebbe essere penalizzata sul mercato europeo: per esempio verrebbe esclusa dalle gare pubbliche. E tutto il dibattito sull’opportunità o meno di affidarci a Starlink cadrebbe. Per il Regolamento anti-coercizione, si potrebbe invece da subito chiedere alla Commissione che applichi le misure previste per chi pratica ricatti economici a fini politici. Insomma, le armi legali non mancano.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La Cinebussola

|

Un solo (grandissimo) De Niro per due facce da galera

|

|

|

|

|

Chiamatelo pure cinema di papà, come si faceva al tempo della Nouvelle Vague con i film vecchiotti. Dite pure che è uno Scorsese di riporto, con una grammatica a metà tra la serie tv e la docu-fiction. Ma l’epopea malavitosa di The Alto Knights – I due volti del crimine che Barry Levinson riprende da vicende realmente accadute è un film di quelli che restano nella memoria. Per due motivi: 1) le qualità narrative, lo sfoglio della storia e 2) la straordinaria prova dell’ottantunenne Robert De Niro che qui si sdoppia e, pur correndo su un binario che conosce a memoria, la gangster story con sfumature esistenziali, sfodera un’interpretazione assoluta, atletica, mattatoriale, degna dei tempi migliori.

I due volti del crimine sono i boss Frank Costello e Vito Genovese, amici per la pelle da ragazzi, a lungo alleati, e poi rivali per sempre, esponenti di spicco di due clan antagonisti, in lotta per il controllo di New York e del narcotraffico internazionale. Ebbene, De Niro interpreta entrambi grazie a un pesante trucco e a una magnifica mimesi fisica e vocale: da un lato, il razionale, lungimirante, diplomatico Costello; dall’altro, il più ruspante, istintivo, ferocissimo Genovese. Due belve, inevitabilmente in conflitto.

Siamo negli Anni Cinquanta, durante la cosiddetta golden age della mafia italoamericana, e la violenza dilaga. I killer uccidono con il caffè avvelenato, mentre il nemico siede sulla poltrona di un barbiere, oppure nei vicoli, nei locali del whisky e della tequila, nelle hall di lussuosi residence.

Nella prima sequenza vediamo Costello rientrare a casa dopo il lavoro come un qualsiasi travet. Ad attenderlo, davanti all’ascensore c’è il sicario Vincent Gigante (Cosmo Jarvis) che gli spara in faccia a bruciapelo ma senza ucciderlo. Costello in quel momento è il padrino in carica, ruolo che gli fu lasciato in eredità da Genovese costretto a trasferirsi in Europa. L’uomo, assistito dalla moglie Bobbie, ha ben gestito gli affari sporchi di Cosa Nostra. Ma Genovese, una volta saldati i conti con la giustizia, è impaziente di riprendere il bastone del comando. È lui il mandante del tentato omicidio di Costello, colpevole di non cedergli il passo. L’attentato toglie al boss la voglia di continuare: per questo, decide di uscire dal giro e di ridare a Genovese lo status desiderato. Le cose non andranno esattamente in questo modo. Durante un summit mafioso al confine con il Canada per il passaggio di consegne, le cosche tentano una riconciliazione che si rivelerà un fallimento.

Qualche tempo dopo, i duellanti si ritroveranno faccia a faccia nella cella di un penitenziario, ma ci sarà spazio solo per i ricordi e per un laico perdono. Sapremo poi sui titoli di coda che Genovese è morto, tradito dal cuore, in un letto d’ospedale nel 1969, mentre Costello, dopo aver onorato l’impegno a farsi da parte, si spense serenamente nel 1979.

Barry Levinson, 82 anni, autore di film come Rain Man – L’uomo della pioggia, per cui vinse l’Oscar come miglior regista, Rivelazioni, L’uomo dell’anno, non si metteva dietro la macchina da presa da dieci anni.

Con The Alto Knights – che è un club ben frequentato di Manhattan – cerca la parola definitiva per il cinema di mafia e il gangster movie che dagli Anni Settanta in poi è sinonimo di successo al box office. Per questo, richiama i modelli classici: Shakespeare, Kurosawa e la tragedia greca, C’era una volta in America e naturalmente l’amato Scorsese, qui produttore. I temi sono quelli consueti: onore, amicizia, tradimento, vendetta. I filmati d’epoca irrobustiscono una trama complessa, circolare, sviluppata attraverso i movimenti in soggettiva.

Il volto di De Niro nella duplice versione campeggia dalla prima all’ultima scena mentre, nelle vesti di Costello, è anche la voce narrante del film. Sigillo di garanzia e specchio del concept del film: raccontare i fatti attraverso un doppio punto di vista.

THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE

di Barry Levinson

(Usa, 2025, durata 123’, Warner Bros. Pictures)

con Robert De Niro, Cosmo Jarvis, Debra Messing, Kathrine Narducci, Matt Servitto, Wallace Langham

Giudizio: 4 su 5

Nelle sale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

martedì 25 marzo 2025

|

|

|

|

| In chat Vance punzecchia Trump |

|

|

di michele farina

|

|

|

Apriamo la newsletter con la chat dei fedelissimi di Trump in cui per errore era stato inserito un giornalista non amico. Messaggi di alto livello e bassa lega, in cui tra gli applausi per i piani di attacco contro gli Houthi nello Yemen spicca il vice presidente JD Vance che spara a zero sull’«Europa scroccona» e arriva persino a mettere in dubbio l’onniscienza del grande capo.

Poi parliamo di cose serie: i negoziati sulla guerra in Ucraina, le proteste in Turchia, la guerra a Gaza, il rilascio di 5 dipendenti di un’azienda in Cina, la febbre dell’oro, la cinese Byd ch supera la Tesla, il primo giorno del nuovo Parlamento tedesco, il processo Depardieu in Francia… In fondo, la storia di un pilota su un aereo di linea tra la California e la Cina che si accorge dopo due ore di volo di essersi dimenticato a casa il passaporto. Indovinate cosa è successo…

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1. I colloqui in Arabia (visti da Kiev) |

|

|

lorenzo cremonesi

inviato a Kiev |

|

|

|

Visti dalla capitale ucraina, i colloqui in Arabia Saudita restano per lo più un escamotage diplomatico per evitare la rottura con Donald Trump e allo stesso tempo dimostrare la falsità delle promesse di pace russe. Qui nessuno vuole pregiudicare il flusso degli aiuti militari americani, considerati vitali per continuare a difendersi dall’aggressione voluta da Putin, e dunque si farà di tutto per assecondare i negoziati.

Ma ben pochi credono che una tregua reale sia possibile e tanto meno una pace duratura. E sono proprio i quotidiani bombardamenti russi a spingere Zelensky e i suoi collaboratori a denunciare pubblicamente con forza quelle che definiscono «le falsità e ipocrisie di Putin».

L’hotel di Riad sede dei colloqui

Ieri le bombe russe hanno colpito alcuni edifici e istituti scolastici nel cuore di Sumy, la cittadina ucraina posta a pochi chilometri dalla regione russa di Kursk da cui le truppe ucraine si sono ritirate nelle ultime settimane.

I bilanci di sangue contano una novantina di feriti, tra cui una ventina di bambini, alcuni gravi e molto piccoli. «Ci sono molte vittime, i russi hanno sparato i loro missili al cuore degli abitati civili», dichiara Zelensky nel suo consueto discorso serale alla nazione: cerca di non mancarne neppure uno dell’inizio della guerra. «Mosca parla di pace, ma intanto compie stragi nelle nostre città», gli ha fatto eco il ministro degli Esteri, Andry Sybiga.

Intanto, le autorità civili accusano Mosca di avere lanciato una serie di «attacchi cibernetici sistematici contro il sistema di trasporto ferroviario». Non vi sono vittime, ma nelle ultime ore il sistema delle biglietterie è paralizzato, non si possono fare prenotazioni e neppure acquistare biglietti nelle stazioni.

Quanto ai negoziati, gli ucraini continuano a fare buon viso a cattivo gioco. «Abbiamo condotto colloqui produttivi con gli americani parlando di argomenti chiave come quello dell’energia», ha dichiarato abbottonato il ministro della Difesa Umerov, che al momento guida la delegazione a Riad.

L’impressione dei commentatori locali resta che i tempi del negoziato siano ancora molto lunghi. «Sono sul tavolo questioni estremamente complesse, che necessitano criteri di definizione dei luoghi interessati al cessate il fuoco e dei sistemi di monitoraggio», sostiene il politologo Ihor Reiterovych.

E aggiunge: «I russi hanno nella loro delegazione agenti dei servizi segreti e diplomatici di lunga esperienza, che hanno l’ordine di guadagnare tempo e presentare condizioni irrealistiche per costringere i delegati ucraini a porre linee rosse che potrebbero creare frizioni con gli americani» (qui tutti gli aggiornamenti).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. L’ex fedelissimo: «Putin non si ferma, l’Europa si svegli»

|

|

|

|

|

Nella sua vita precedente, Evgeny Savostianov faceva questo. «Analizzavo, studiavo documenti, facevo previsioni». Che fosse a capo del Kgb di Mosca, o dentro qualche ministero prima sotto Boris Eltsin e poi Vladimir Putin, il suo mestiere è sempre stato uno solo. Vive all’estero dal 2023, come conseguenza del suo no all’Operazione militare speciale che lo ha trasformato in «agente straniero». In virtù del suo passato, gli era stato concesso di restare a casa. Ma lui ha preferito andarsene. «In modi molto diversi, io e Vladimir Vladimirovich abbiamo un grado di duttilità molto basso».

Su cosa Putin non transige?

«Vuole assolutamente entrare nella storia come “Il Grande raccoglitore delle terre russe”, colui che ha invertito la disgregazione dell’impero avviata nel 1867 con la vendita dell’Alaska agli Usa. Non è solo per sé stesso: l’inclusione in uno Stato unico di Ucraina e Bielorussia gli consentirebbe di aumentare la «sua» popolazione fino a circa 188 milioni, con un ampliamento delle risorse di mobilitazione, del mercato interno di consumo e dei quadri lavorativi. Era una teoria cara al vecchio Kgb: più è piccola, più la Russia diventa ingovernabile. Il suo principale obiettivo ha un fondamento sia pratico che ideologico»… (qui l’intervista completa).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. L’inviato ucraino, tataro di Crimea

|

|

|

(Lorenzo Cremonesi) Ministro della Difesa ucraino dal settembre 2023, tataro musulmano di una grande famiglia originaria della penisola di Crimea, il 43enne Rustem Umerov è stato scelto da Zelensky per guidare questa fase dei negoziati in Arabia Saudita. Il suo è un lavoro di squadra e lui è rodato a operare in questo modo. Anche l’incarico di capo missione lo condivide a turno con Andry Yermak, il potente capo dell’ufficio presidenziale considerato il più vicino a Zelensky di tutto il team di governo.

Per ora comunque la missione in Arabia Saudita pare confinata a mettere a punto i dettagli tecnici dell’iniziativa americana. Gli ucraini hanno preparato una lunga lista di infrastrutture civili nazionali che vogliono includere nei siti che i russi non devono bombardare. Umerov si fa affiancare da Pavlo Palisa, che è il consigliere militare personale di Zelensky. E nessuno di loro è nuovo a questo tipo di colloqui. Umerov ha già visto i negoziatori americani. Un uomo appartato, che evita di parlare troppo con la stampa. Da quando è stato nominato alla Difesa ha rilasciato pochissime interviste. A Riad tra i suoi obbiettivi resta centrale convincere gli emissari di Trump che si faccia pressione sui russi per arrivare a un cessate il fuoco generale al più presto.

Sua battaglia molto personale è quella di non dare la Crimea per persa. I nonni e bisnonni di Umerov vennero deportati nel maggio 1944 in Uzbekistan per volere diretto di Stalin, che intendeva «russificare» la regione, ma sono tornati in Crimea mezzo secolo dopo. Da ragazzo ha partecipato a scambi studenteschi con gli Stati Uniti, dove ha ricevuto anche alcune borse di studio e questo dovrebbe facilitargli il dialogo con gli americani.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. L’inviato russo, Highlander degli Esteri

|

|

|

(Marco Imarisio) Quando si è saputo del suo viaggio a Riad, del quale è il capo della comitiva, non solo per il grado di anzianità, gli stessi media russi hanno cominciato a chiamarlo in ogni modo possibile. «Diplomatico vecchia maniera», «eterno peso massimo della politica», «Highlander del ministero degli Esteri». Sono in parte vere tutte e tre le definizioni. Quello di Grigory Karasin, 75 anni, senatore e presidente della Commissione esteri, è un nome che non dà nell’occhio ma rientra nella categoria delle «riserve della Repubblica», una vecchia e fidata volpe pronta per ogni battaglia. Ex numero due degli Esteri, ha trascorso 47 anni alle dipendenze di quel ministero, sempre alle prese con il cosiddetto «dossier ucraino». In principio, ha lavorato in ogni angolo del mondo.

Australia, Africa e Regno Unito, dove nel 1991 lo colse il crollo dell’Unione Sovietica. Dal 2000 al 2005 è ambasciatore a Londra. Poi, diventa viceministro con la delega ai rapporti con gli altri Paesi della Csi.

Nel 2014, Putin affida a lui il discorso «sull’uso delle Forze Armate russe sul territorio dell’Ucraina fino a quando non si sarà normalizzata la situazione socio-politica in quel Paese». Partecipa alla stesura dei due accordi di Minsk, dei quali è considerato il padre, che il Cremlino salutò come un grande successo. È presente alla famosa riunione con la quale Putin spiega ai suoi uomini più fidati le ragioni del bombardamento di Kiev appena avvenuto. In quel fatale 2022, è stato oggetto delle sanzioni occidentali.

Pur essendo «vecchia maniera», Karasin ha una certa dimestichezza con i social. «L’Occidente ha trasformato l’Ucraina in una piattaforma di lotta contro la Russia». Nessuna sorpresa.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5. Si sgonfia la missione dei Volenterosi? |

|

|

luigi ippolito

corrispondente da Londra |

|

|

|

Anche nella capitale britannica cominciano ad affiorare i primi dubbi sulla «coalizione dei volenterosi» che Keir Starmer ed Emmanuel Macron stanno provando a mettere in piedi per spedire una forza di pace in Ucraina. Alte fonti militari hanno detto al Telegraph che il premier «ha corso troppo» e che i discorsi su un contingente internazionale di peacekeeping sono poco più che «teatro politico». Dieci giorni fa Starmer aveva presieduto un summit virtuale dove aveva annunciato che il progetto stava per passare alla «fase operativa»: e la scorsa settimana c’è stata una riunione a Londra dei vertici militari di diversi Paesi per discutere i dettagli tecnici della eventuale missione, che dovrebbe fornire a Kiev le garanzie di sicurezza nel caso di un accordo di pace con i russi.

Ma già nei giorni scorsi lo stesso premier britannico ha cominciato a spostare l’enfasi dalle truppe di terra a un dispositivo aereo-navale, lanciando l’idea della Royal Air Force a pattugliare i cieli ucraini invece di schierare truppe alle spalle della linea del fronte. Le fonti militari sentite dal Telegraph sostengono che Starmer si è sbilanciato sulle truppe di terra «prima di sapere di cosa stava parlando, per cui adesso ne sentiamo parlare di meno e si parla più di jet e navi, che è una cosa più facile e non devono essere basati per forza in Ucraina».

I militari hanno puntato il dito sulla mancanza di chiarezza e di dettagli nelle proposte di Starmer: «Cos’è questa missione? Qual è la sua legittimità? Quali sono le regole di ingaggio? Da chi è comandata, rifornita e alloggiata? Per quanto a lungo resterà lì e perché? Non lo sa nessuno». L’ostacolo principale, tuttavia, restano gli americani, senza il cui supporto la missione dei «volenterosi» non è fattibile: e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, ha bollato i piani anglo-francesi come «un atteggiamento e una posa», accusando i leader europei di voler giocare a fare i piccoli Churchill. La linea ufficiale di Londra, tuttavia, è di non deflettere: ieri l’ammiraglio Sir Tony Radakin, capo dello staff della Difesa britannico, ha ospitato una riunione dei vertici militari britannici e francesi, insistendo a dire che la pianificazione è «critica e sostanziale».

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 6. La missione Ue a Washington, il nuovo Eurobarometro |

|

|

|

|

Oggi il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, e il capo di gabinetto di von der Leyen, Bjoern Seibert, incontrano a Washington il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. Il tentativo è negoziare per arrivare a ridurre l’impatto di una guerra commerciale. L’Ue aveva promesso dal primo aprile una prima tranche di contromisure in risposta ai dazi già in vigore sui prodotti di acciaio e alluminio Made in Eu, ma poi l’ha posticipata al 13 aprile per allinearla alla seconda tranche a detta della Commissione, di fatto per avere più tempo per negoziare. La lista dei prodotti Usa da colpire è stata sottoposta a portatori di interessi e Stati membri e cambierà ancora in virtù dei negoziati.

Questa mattina è stato pubblicato il nuovo eurobarometro del parlamento europeo: nove europei su dieci (89%) si dichiarano favorevoli a un’azione più unitaria da parte degli Stati membri per fronteggiare le sfide globali (Italia 88%). Inoltre, il 76% degli europei (e l’82% degli italiani) ritiene che l’Ue debba disporre di più risorse per affrontare le sfide future. Il 74% degli intervistati ritiene che il proprio Paese tragga beneficio dall’appartenenza all’Ue, il dato più alto mai registrato dall’introduzione di questa domanda nell’Eurobarometro nel 1983. In Italia il dato raggiunge il 67%, con un incremento di quattro punti rispetto alla rilevazione di giugno-luglio 2024. Ampio consenso (66%) anche tra chi auspica un’Unione più incisiva sul fronte della protezione da minacce globali, con percentuali particolarmente alte tra i giovani; il Belpaese al 63% è in linea con la tendenza europea. Il 66% dei cittadini Ue vuole che l’Unione assuma un ruolo più forte forte nella protezione dalle crisi globali. A livello nazionale la richiesta di un ruolo rafforzato varia dall’87% in Svezia al 44% in Polonia. Il dato italiano, il 63%, si attesta appena sotto della media Ue.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7. Dazi, la doppia tassa per 44 mila aziende italiane: chi pagherà per le maxi tariffe Usa |

|

|

|

|

Si fa presto a dire dazi. Nei prossimi giorni conosceremo l’entità e la vastità dei provvedimenti americani contro le esportazioni dei Paesi europei. La data fatidica, nella quale dovrebbero cominciare a essere applicati, aggiungendosi a quelli su acciaio e alluminio, è il 2 aprile.L’Unione europea aspetterà almeno quindici giorni. Poi varerà le sue contromosse.

Prima di comprendere quali potranno essere le conseguenze degli aggravi tariffari — soprattutto per l’Italia, i settori più colpiti, le aziende maggiormente esposte — forse non è inutile metterci nei panni di chi le deve decidere. Non è facile scegliere chi colpire. Non è solo una questione di flussi e di disavanzi… (qui l’articolo completo).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8. Così Trump vuole blindare il confine con il Messico |

|

|

|

|

È il muro della deterrenza, per ora più efficace di quello «fisico» sul confine sud degli Stati Uniti. Un dispositivo massiccio impegnato nel contrasto dell’immigrazione clandestina.

Un soldato statunitense perlustra un tunnel scavato tra El Paso (Texas) e Ciudad Juarez (Afp) Un soldato statunitense perlustra un tunnel scavato tra El Paso (Texas) e Ciudad Juarez (Afp)

Ogni operazione ha bisogno di simboli. E questa li ha. La Joint Task Force Southern Border, creata per coordinare l’azione, ha un suo logo «imperiale»: l’aquila, le frecce, il ramoscello d’ulivo. Dirigerà gli interventi da Fort Huachuca, in Arizona, una caserma ricca di storia. Era la postazione dei famosi Buffalo Soldiers, gli afro-americani impiegati nella guerra agli «indiani». E da allora ha continuato a svolgere un ruolo importante: scuola di intelligence, pista per droni, appoggio per i palloni aerostatici dotati di sensori che guardano verso il Messico… (qui l’articolo completo).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9. Migranti sullo scooter acquatico

|

|

|

(Guido Olimpio) Texas. Due clandestini hanno cercato di attraversare il confine con gli Usa usando un’attrezzatura subacquea. In questo punto la «linea» è delimitata dal Rio Grande. Indossavano mute ed avevano un paio di piccoli scooter subacquei, mezzi acquistabili in rete (prezzo sui 700-800 dollari). Un tentativo fallito, uno dei tanti episodi sulla frontiera oggi sempre più militarizzata per ordine di Donald Trump.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10. Perché la Cina ha liberato 5 dipendenti di un’azienda Usa?

|

|

|

|

|

La politica con altri mezzi. Due anni dopo l’arresto sono stati rilasciati in Cina cinque dipendenti (di nazionalità cinese) di Mintz Group, società con sede negli Stati Uniti. Il Financial Times racconta che i poverini erano stati arrestati nel marzo del 2023 durante un blitz nella sede di Pechino del gruppo nell’ambito della stretta decisa dalle autorità del gigante asiatico sulle attività di società di consulenza collegate a multinazionali straniere.

Shanghai Shanghai

I dipendenti erano stati accusati per attività ritenute «non conformi»: in una parola, erano accusati di spionaggio. Dopo il caso scoppiato nel 2023 Mintz aveva chiuso gli uffici in Cina e a Hong Kong. «Siamo grati alle autorità cinesi per il fatto che i nostri ex colleghi possano ora tornare a casa dalle loro famiglie», hanno fatto sapere i responsabili della società.

Fare affari nella Repubblica Popolare può essere pericoloso: basta suscitare un sospetto che possa far pensare all’utilizzo non corretto di dati (nell’economia moderna: qualunque attività commerciale) per far scattare la reazione delle autorità. Per un cinese, dunque, lavorare per una società straniera può essere rischioso. E un arresto può scattare con la stessa volatilità di un rilascio: la notizia della liberazione dei cinque arriva mentre il leader cinese Xi Jinping corteggia gli imprenditori stranieri per attirare investimenti nel Celeste Impero. Negli ultimi giorni, ricorda ancora l’Ft, sono stati in Cina i numeri uno di Apple, Tim Cook, di Pfizer, Albert Bourla, e di Qualcomm, Cristiano Amon.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11. Xi non vuole mollare Panama |

|

|

|

|

Tra i «meriti» che dobbiamo riconoscere a Trump, oltre ai benefici impulsi al cambiamento per l’Europa (difesa comune; conversione anti-austerity della Germania), forse dovremo aggiungere qualche progresso in Cina.

Da un po’ di tempo Xi Jinping ha inserito due temi nei suoi discorsi ufficiali. Uno è il rilancio dei consumi interni. L’altro è la rivalutazione delle imprese private. Né l’uno né l’altro erano scontati. Tutti e due si possono spiegare in parte con lo choc-Trump, cioè con la necessità di reagire ad una maggiore chiusura del mercato americani (…).

C’è un dossier però sul quale Xi rimane «uguale a se stesso», a rischio di mandare segnali contraddittori: è Panama. La decisione di un capitalista di Hong Kong di vendere la sua attività a una cordata guidata dagli americani lo ha mandato su tutte le furie, e ora il leader comunista sta cercando di far saltare quell’operazione… (qui l’articolo completo).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lo si potrebbe definire il paradosso dell’imbuto. All’inizio del pontificato, Francesco aveva rinunciato a vivere nell’Appartamento papale perché lo vedeva, appunto, come un «imbuto rovesciato»: in Vaticano, potere e influenza si misuravano sulla possibilità di «avere accesso» all’abitazione del Pontefice. Per questo aveva deciso subito di restare nell’albergo vaticano che ospitava i cardinali durante il Conclave: meglio stare tra la gente che va e viene nella Domus che il Pontefice gesuita chiama il «Convitto», come in una comunità di religiosi.

Ma ora, suo malgrado, proprio a Santa Marta si trova nella situazione che aveva voluto evitare: quasi isolato al secondo piano della Domus, con pochissimi collaboratori e assistenti che possono avvicinarlo. Certo, domenica pomeriggio l’accoglienza è stata calorosa. Ma la prima giornata, ieri, è passata secondo le disposizioni dei medici.La stanza 201 è un ambiente sobrio, mobili di legno massiccio, divani di velluto, pareti bianche, crocifissi, una «suite» con uno studio e un salotto oltre alla camera da letto… (qui l’articolo completo).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 13. Nella chat dei ministri, Vance «punzecchia» Trump |

|

|

|

|

In un’intervista di qualche mese fa al Corriere, l’ex premier britannico Tony Blair raccontava ad Aldo Cazzullo di non aver mai voluto un cellulare. «Se dovevo prendere una telefonata la prendevo. Ma mi colpisce la disinvoltura con cui oggi molti leader usano Whatsapp, Telegram, Signal e varie piattaforme per comunicare. Non mi sembra sicuro». Era solo sei mesi fa, e il pensiero del lettore andava, probabilmente, ai tanti screenshot che scappano dalle chat di governo, di partito e di corrente e finiscono sui giornali.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth e alcuni dei messaggi della chat

Nessuno, forse, si sarebbe potuto immaginare una falla nella sicurezza delle dimensioni della chat Signal dei ministri americani, in cui informazioni classificate su atti di guerra in Yemen, e non solo, sono state condivise per sbaglio con il direttore della rivista The Atlantic (…).

Dall’account col nome «JD Vance» arrivano – ed è una notizia – commenti di disaccordo con Trump: «Non sono sicuro che il presidente sia consapevole di quanto ciò sia incoerente con il suo messaggio sull’Europa in questo momento», scrive alle 8:15 del 14 marzo. «C’è un ulteriore rischio che assistiamo a un picco moderato o grave nei prezzi del petrolio. Ma ci sono forti argomenti per ritardare questo di un mese, fare il lavoro di comunicazione sul perché questo è importante, vedere dove si trova l’economia, ecc»… (qui l’articolo completo).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|