|

|

mercoledì 2 aprile 2025

|

|

|

|

Il giorno dei dazi, il caso Le Pen parte seconda, lo stallo sull’Ucraina

|

|

|

di Luca Angelini

|

|

|

«Saremo gentili» ha detto Donald Trump alla vigilia di quello che ha ribattezzato Liberation Day, ossia il giorno dell’annuncio – stasera alle 22 italiane – dei dazi sulle merci che arrivano negli Stati Uniti. Visto il tasso di cordialità esibito finora da Donald II, sono parole che tranquillizzano fino a un certo punto. E ancor meno tranquillizzano quelle della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, secondo la quale quella di oggi sarà «una delle giornate più importanti nella storia dell’America moderna». Un’ipotesi è che l’amministrazione Trump imponga tariffe universali al 20% su tutte le importazioni dai 27 Paesi Ue. Ma non sono esclusi dazi più «graduati» e variegati.

E l’Unione europea si prepara a rispondere. «Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata. Ma ovviamente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, la nostra gente e le nostre aziende», ha ribadito ieri la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. «Staremmo tutti meglio se riuscissimo a trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro che l’Europa non ha avviato questo scontro. Non vogliamo necessariamente intraprendere azioni di ritorsione, ma abbiamo un piano solido per farlo, se necessario», ha aggiunto. Per gli americani, i dazi sono tasse sul cibo e sui medicinali, ha ricordato von der Leyen, e faranno tornare a correre l’inflazione: «Le fabbriche americane pagheranno di più per i componenti prodotti in Europa», ha osservato, sottolineando che tutto questo «costerà posti di lavoro, creerà un mostro burocratico di nuove procedure doganali» e «sarà un incubo per tutti gli importatori statunitensi».

Che non si tratti di esagerazioni, lo certifica l’agenzia di rating Moody’s, secondo la quale un dazio generalizzato del 20% potrebbe sì consentire al governo americano di assicurarsi più di 6 mila miliardi di dollari di entrate aggiuntive, ma il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti schizzerebbe al 7,3%, il Pil calerebbe dell’1,7% e l’intera economia mondiale rischierebbe la recessione.

In teoria, spazio per negoziare ce ne dovrebbe ancora essere, visto che la sopra citata portavoce Leavitt, alla domanda se c’è ancora qualcosa che i leader stranieri possono fare per evitare i dazi, ha risposto che il presidente Trump è «sempre pronto» per una telefonata o per una «buona negoziazione». Se di vera apertura si tratti o di un tentativo di spezzare il fronte di chi ha «sfruttato» gli Usa, si vedrà (fermo restando che, come ha ribadito ieri il vicepremier Antonio Tajani, per quel che riguarda l’Ue, la competenza esclusiva nei negoziati commerciali è della Commissione; e della necessità che l’Unione rimanga unita parla anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervistato da Andrea Ducci).

A proposito di «sfruttatori», «scrocconi» e «parassiti», valgono però, almeno a livello di rapporti commerciali, le parole scritte da Carlo Cottarelli sul Corriere di ieri: «Un surplus commerciale nei confronti dell’America vuol dire che diamo all’America più di quanto prendiamo da loro: noi produciamo per il consumo delle famiglie americane. Casomai sono loro i parassiti che vivono a spese nostre. Gli americani vivono al di sopra dei loro mezzi e lo fanno anche perché il deficit pubblico americano è eccessivo, richiede di essere finanziato a tassi di interesse elevati che attirano capitali (incluso dall’Europa) e che tengono il dollaro sopravvalutato, anche a detta del Fondo monetario internazionale, penalizzando le loro esportazioni. Questo squilibrio esterno avrebbe potuto essere ridotto da Trump attraverso politiche di bilancio più prudenti che avrebbero ridotto la domanda interna e portato a un calo dei tassi di interesse e a un deprezzamento del dollaro. Ma meglio, politicamente, prendersela con gli europei».

La posizione dell’Italia

Con i nuovi dazi l’Italia rischia di pagare un prezzo alto: nel 2024 le vendite di beni italiani negli Stati Uniti hanno raggiunto i 65 miliardi di euro. E il nostro è uno dei Paesi, assieme alla Germania, con il maggiore surplus commerciale con gli Usa. Il governo punta al dialogo. Scrive Monica Guerzoni che «Giorgia Meloni non ha cambiato idea. Non è rispondendo colpo su colpo, dazio su dazio, che l’Europa potrà mettere al sicuro le sue imprese dalla scure di Trump, che oggi si abbatterà sull’economia dell’Unione. (…) Aspettare “decisioni concrete”, evitare falli di reazione e intanto trattare e mediare. “Bisogna abbassare i toni e scongiurare un’escalation che sarebbe dannosa per tutti“, è l’architrave dei ragionamenti di Meloni».

Palazzo Chigi aspetta ancora l’invito ufficiale alla Casa Bianca, ma ieri è arrivata la notizia che dal 18 al 20 aprile sarà a Roma il vicepresidente J.D. Vance, che si è convertito al cattolicesimo e sarà ricevuto in Vaticano. «Se i dazi trumpiani colpiranno con violenza la Ue – scrive ancora Guerzoni – la premier ne parlerà con Vance per provare ad allentare la morsa. Senza però, assicurano fonti di governo, cercare una trattativa bilaterale tra Italia e Usa come invece vorrebbe Salvini, convinto che i dazi di Trump siano “un’opportunità”». Inutile dire che né Fratelli d’Italia, né la Lega hanno digerito il riferimento di von der Leyen a possibili «rappresaglie».

Cottarelli aveva però spiegato che è vero che eventuali contro dazi «fanno male anche a noi, ma il punto è spingere le imprese americane a far presente al loro presidente che i dazi o altre misure europee stanno creando loro problemi. L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di mettersi al tavolo con Trump per cercare di convincerlo a tornare sui suoi passi. E al tavolo negoziale ci si deve sedere potendo offrire a Trump una contropartita in cambio della rimozione dei suoi dazi. Certo la negoziazione non sarà facile, ma sarebbe illusorio pensare di poter ottenere qualcosa mostrando una debolezza di partenza. Insomma, occorre rispondere pan per focaccia, non per abbandonare la via della trattativa, ma per rendere tale via realistica».

Nel suo editoriale, Ferruccio de Bortoli ribadisce oggi che “i dazi, storicamente, funzionano in un solo caso. Quando la vittima acconsente” e sottolinea a sua volta che sono una delle peggiori armi possibili: «Sono un veleno a lento rilascio di sfiducia nelle relazioni commerciali tra privati. Una sorta di clausola oscura disseminata nei contratti. Le parti, pur legate da reciproche obbligazioni, sono in realtà più distanti. Diffidano l’una dell’altra. Incomprensioni e sospetti si allargano a macchia d’olio a tante altre attività non commerciali. Ai rapporti tra comunità scientifiche e culturali, per esempio. Il dilagare della sfiducia reciproca è la cifra distintiva di questa stagione geopolitica così gravida di angosce e interrogativi. Ci si guarda in cagnesco. Anche tra alleati storici. E si sottovaluta pericolosamente che l’architettura finanziaria internazionale si regge — come ha sottolineato Larry Fink, il capo di BlackRock, il più grande fondo d’investimento al mondo — sulla fiducia nel dollaro come valuta di riserva, che potrebbe venire addirittura meno visto l’alto indebitamento americano. Un grande Paese, che drena liquidità internazionale per finanziare il proprio debito elevato, curiosamente, o spericolatamente, avrebbe bisogno di molta fiducia. I rapporti di forza la possono imporre, non c’è dubbio. Il costo però è sconosciuto, il rischio per tutti elevato».

Gli sviluppi del caso Le Pen

Dopo la condanna in primo grado di Marine Le Pen – quattro anni per appropriazione indebita più cinque di ineleggibilità – ieri sera la corte di appello di Parigi ha annunciato un nuovo processo con sentenza «nell’estate 2026», che potrebbe riaprire i giochi delle presidenziali 2027 a favore della leader del Rassemblement national (sempre che venga assolta e non di nuovo condannata). Una sorta di corsia preferenziale, visto che, in tempi normali, per arrivare all’appello ci vorrebbero come minimo 18 mesi e in media 24. Ma in Francia questi non sono tempi normali, come racconta il corrispondente Stefano Montefiori: «Sui media di Bolloré in queste ore la Francia viene descritta come un Paese sull’orlo del baratro, una specie di Stato autoritario dove “la democrazia è confiscata“, dice Jordan Bardella, (presidente del Rassemblement National, ndr) e a comandare sono giudici senza volto che nessuno conosce e nessuno ha votato».

Il volto dei giudici del tribunale di Parigi che hanno condannato Le Pen, a dire il vero, sta diventando fin troppo noto: i tre magistrati, e in particolare la presidente della corte Bénédicte de Perthuis, stanno ricevendo insulti e minacce. Gli attacchi più gravi con minacce di morte riguardano Perthuis, che è stata messa sotto protezione della polizia. Sui social si possono leggere messaggi come «giudichiamo la giudice», «ecco la giudice rossa» accanto alla sua foto, «ecco l’indirizzo, andiamola a trovare».

Lo stesso Montefiori ha peraltro ricordato che «le condanne per appropriazione indebita di fondi pubblici hanno sempre previsto una pena aggiuntiva di ineleggibilità, dal 2017 al 2023;la giudice Bénédicte de Perthuis quindi ha seguito una lunga giurisprudenza in materia» e ha segnalato un video nel quale si vede Le Pen che nell’aprile 2013 nello studio della rete tv Public Sénat si chiede: «Quando impareremo la lezione e introdurremo il divieto di eleggibilità a vita per tutti coloro che sono stati condannati per atti commessi durante o in relazione al loro mandato?». Ora invece, in un’intervista a Le Parisien, Le Pen annuncia ricorsi al Consiglio costituzionale di Parigi e alla Corte europea dei diritti umani e attacca: «Non mi lascerò calpestare. Sono candidata alle presidenziali del 2027», alla faccia di quella che chiama la «bomba nucleare» usata contro di lei.

La nipote, Marion Maréchal, dice al Corriere che la sentenza contro sua zia «dovrebbe mobilitare le destre a un’azione comune a difesa del nostro diritto a esistere e a governare». In effetti, il sito dove Bardella ha lanciato la petizione in favore di Marine Le Pen è crollato sotto il peso dei troppi collegamenti, e domenica sono previste manifestazioni pro-Marine in tutta la Francia, a Parigi in place Vauban, davanti alla tomba di Napoleone. (Qui la risposta di Aldo Cazzullo ad alcuni lettori sul caso Le Pen)

Il partito socialista reagisce con una contro-petizione nella quale si ricorda che «a minacciare la democrazia è l’impunità, la pressione sulla magistratura e il rifiuto dei politici di assumersi le proprie responsabilità e le conseguenze delle loro azioni». E François Ruffin, deputato di sinistra che in estate ha rotto con Mélenchon, invita a guardare al merito della vicenda: «Marine Le Pen non è una vittima, è colpevole con i suoi 20 complici. È colpevole di aver distribuito posti di lavoro fittizi come fossero cioccolatini a tutta la famiglia. Un impiego fittizio alla sorella, alla cognata, al compagno, all’autista, al maggiordomo di suo padre, e tutti pagati bene, 5.000 euro per un lavoro fittizio part-time, 10 mila per un lavoro fittizio a tempo pieno, e bonus natalizi. Oltre 4 milioni di appropriazione indebita».

La condanna di Le Pen fa, prevedibilmente, discutere anche in Italia. «Nessuno che creda davvero nella democrazia può gioire di una sentenza che colpisce il leader di un grande partito, privando milioni di cittadini della loro rappresentanza», ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri su X. Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha avuto uno «scambio di messaggi affettuosi» con Le Pen, alla quale ha ribadito l’amicizia, la stima e il totale sostegno suo e della Lega. Poi ha parlato di «una dichiarazione di guerra di Bruxelles» (anche se la condanna di Le Pen è avvenuta in Francia, da giudici francesi e in base a leggi francesi).

Commenta Massimo Franco: «Sta diventando chiaro che il bersaglio del sovranismo europeo dopo la condanna di Marine Le Pen non sarà la giustizia francese, ma la maggioranza che governa l’Ue. (…) Un modo per spostare il tiro dalla Francia all’Ue, come se fosse partito da lì un presunto complotto contro la leader dell’ultradestra, accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici. Non a caso ieri lo stesso Trump ha sostenuto che quanto è accaduto somiglia all’attacco giudiziario subito da lui in questi anni negli Usa». (Quanto al rapporto fra politica e giustizia, leggete quel che ha scritto Alessandro Trocino nella nostra Rassegna)

Lo stallo nei negoziati sull’Ucraina

È crisi tra Stati Uniti e Russia sui tentativi di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Mosca boccia le proposte di pace avanzate da Washington. Il viceministro degli Esteri, Sergey Ryabkov, dichiara che, sebbene Mosca «prenda molto sul serio le proposte Usa per il cessate il fuoco, non le può accettare così come sono» perché non risolvono i problemi alla radice del conflitto. Putin più volte aveva chiesto il pieno riconoscimento delle sue conquiste territoriali dal 2014 e una qualche forma di controllo sul governo ucraino, che a suo dire deve essere «neutrale» e «demilitarizzato».

«Si tratta di un colpo grave per Trump, che affermava di essere l’unico in grado di arrivare alla pace. Ora l’intero processo diplomatico appare su un binario morto» scrive da Kiev Lorenzo Cremonesi (autore anche del libro su Volodymyr Zelensky in edicola gratis domani con il Corriere). «Il presidente Trump è frustrato sia con Putin che con Zelensky e vuole che questa guerra finisca presto», ammette la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Lo ha sottolineato ieri anche la ministra degli Esteri del governo tedesco uscente, Annalena Baerbock, che durante una visita lampo a Kiev ha parlato esplicitamente di «paralisi» tra Usa e Russia sul progetto di cessate il fuoco con l’Ucraina. Per questo motivo, ha aggiunto, «resta assolutamente cruciale la prosecuzione del sostegno europeo agli alleati ucraini». Zelensky ha annunciato che venerdì 4 aprile si terrà una riunione dei team militari dei Paesi «volenterosi», pronti a inviare un contingente in Ucraina dopo la fine della guerra.

Il piano di riarmo europeo continua intanto a dividere non soltanto il governo italiano, ma anche le opposizioni. «Giuseppe Conte chiama… e il Pd ancora non risponde. Almeno per ora – scrive Maria Teresa Meli -. Il leader del Movimento 5 Stelle annuncia che la manifestazione di sabato è “aperta a tutte le forze politiche, alle associazioni e ai singoli cittadini”. Quindi aggiunge: “Perciò confido assolutamente che ci sia anche il Partito democratico”. Ma Elly Schlein non ha sciolto la riserva e dal M5S fanno sapere che ieri i dem non avevano ancora comunicato all’organizzazione dell’iniziativa chi di loro parteciperà all’evento. La segretaria è tentata, tanto più che Bonelli e Fratoianni hanno già assicurato la loro presenza». (Qui la videointervista di Maria Serena Natale all’ex leader di Solidarnosc Lech Walesa che dice: «Noi abbiamo sconfitto l’Urss, voi dovete salvare la democrazia. Putin va fermato ora» e qui il racconto di Fabrizio Roncone sul «centrosinistra nel frullatore»)

Il femminicidio di Messina

I carabinieri l’hanno trovato nella casa vacanza di Noto gestita dai genitori, improbabile nascondiglio a 180 chilometri di distanza che aveva scelto dopo aver sgozzato per strada a Messina, davanti agli occhi di decine di persone, la ragazza che da un anno perseguitava. Stefano Argentino, studente fuori corso in Biotecnologie a Messina, originario proprio di Noto, nel Siracusano, ha mostrato una certa sorpresa. Ma poi ha seguito i militari. Oggi si troverà faccia a faccia col gip che dovrà decidere se tenerlo in carcere per l’omicidio di Sara Campanella, la collega universitaria di 22 anni che l’aveva sempre tenuto a distanza.

«Che Stefano la infastidisse con attenzioni che lei non gradiva — come messaggi, continue richieste di uscire, assurdi rimbrotti — lo sapevano bene le amiche della vittima – scrive Lara Sirignano -. Sono state loro, insieme ai racconti dei testimoni e alle immagini delle videocamere della zona in cui è avvenuto il brutale assassinio, a portare i carabinieri di Messina sulle tracce del 27enne».

La Generazione Z e la violenza

Quello della violenza tra i giovani, anche minorenni, è un fenomeno in crescita negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid. Lo confermano i dati relativi al 2024 dello studio Espad Italia, condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, che il Corriere ha potuto visionare in anteprima. Un’indagine condotta su 20 mila studenti e quasi 250 scuole che offre uno spaccato allarmante, scrive Riccardo Bruno: lo scorso anno il 40,6% degli studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ha ammesso di aver preso parte almeno una volta nella vita a zuffe o risse, una percentuale che porta a una proiezione di circa un milione di adolescenti coinvolti. Quasi il 13% (oltre 300 mila ragazzi) ha partecipato a episodi di violenza di gruppo, principalmente nei confronti di sconosciuti ma anche ai danni di conoscenti o amici. Un atto grave come colpire un insegnante è passato in sei anni, dal 2018 al 2024, dall’1,2% al 3,4% (con un picco del 5,4% tra i maschi raggiunto nel 2023), utilizzare un’arma per ottenere qualcosa o risolvere una discussione è un comportamento cresciuto dall’1,4 al 3,4%, per i maschi dal 2,1% al 4,6.

Dallo studio emerge anche una mappa italiana dell’emergenza, che mostra, per esempio per le violenze contro i docenti, che i valori più alti si registrano in Puglia (5,7%), Calabria (5,3%) ma anche in Lombardia (4,3%). «Quello che stupisce — osserva Sabrina Molinaro, curatrice della ricerca — è proprio la facilità con cui alcuni giovani arrivano a impugnare un’arma, colpire un insegnante o ferire gravemente un coetaneo. L’incremento di questi comportamenti estremi suggerisce che l’assuefazione alla violenza, unita alla fragilità nelle relazioni e all’assenza di riferimenti educativi forti, stia generando una pericolosa normalizzazione. Trasformando l’aggressività in strumento di espressione o, peggio, di appartenenza».

«La violenza dei nostri ragazzi, espressa sempre di più attraverso le lame, è in aumento non solo contro gli altri, ma anche contro se stessi e le ragioni, che ci sono sempre, sono da ricercare nel profondo», spiega al Corriere lo psicologo Matteo Lancini, autore del libro Chiamami adulto, in cui affronta anche il tema della solitudine che diventa ferocia della Generazione Z.

Le altre notizie

- Scrive dalla Giordania Davide Frattini: «Nella valle di Wadi Kharrar, a meno di un’ora di auto dalla capitale Amman, dove Giovanni viveva e battezzò anche Gesù, si avverte solo il soffio del vento tra gli arbusti di spino di Giuda e di malva; mentre si odono, nitidi, i richiami striduli di poiane e sparvieri. Un luogo di pace e silenzio, a poche decine di metri dal confine con la Cisgiordania (controllata però dall’esercito israeliano), dove nessuno finora ha mai costruito. Ma il panorama potrebbe presto cambiare. Il governo della Giordania è pronto a dare il via ad un enorme piano di sviluppo turistico e ricettivo dell’area, voluto in prima persona da Re Abdullah II: un maxi investimento da 235 milioni di dinari (pari a circa 307 milioni di euro) per costruire nell’area “ristoranti, pizzerie, bazar, negozi, hotel e un (enorme) anfiteatro”. Oltre, naturalmente, ad ampi parcheggi per ospitare le comitive». Il Corriere ha potuto visionare il masterplan definitivo dell’opera, pubblicato a fine 2024 dalla società costituita ad hoc per lo sviluppo dell’area, la Baptism Site Development Zone: l’insediamento sorgerebbe a poche centinaia di metri dalla fonte battesimale (che oggi, a causa di terremoti e alluvioni, è leggermente fuori asse rispetto al corso del fiume Giordano), in un’area complessiva di circa oltre 50 ettari.

- Il comitato di presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza, ha deciso di approfondire il caso del drone che ha fatto scattare l’allarme spionaggio russo. Quelle ripetute violazioni della no-fly zone di Ispra, sul Lago Maggiore, del velivolo che si muoveva su frequenze utilizzate da apparecchiature di fabbricazione russa, in un’area resa sensibile dalla presenza del Jrc, Joint research centre, e dalla sede operativa del comando Nato di Olona, sono all’attenzione della Procura di Milano che ha predisposto verifiche e accertamenti. In particolare ha chiesto all’Enav e all’Aeronautica militare di avere un riscontro di quei sei passaggi in cinque giorni del drone. E di eventuali altri voli sospetti, non segnalati dal Jrc.

- Nessuno vuole confermarlo ufficialmente, ma l’entourage di Elon Musk si sarebbe informato sul maxi incendio di auto Tesla alla periferia di Roma, al momento l’attacco più grave in tutta Europa a uno store della marca di vetture elettriche prodotte dal magnate americano e «ministro dell’efficienza» dell’amministrazione Trump. Per Musk si è trattato senza dubbio di «terrorismo». Non è chiaro se ci siano stati da parte sua passi verso il governo per sollecitare un’inchiesta rapida che porti all’individuazione dei responsabili del rogo. Sono comunque ore decisive. A Roma proprio il pool antiterrorismo della Procura è in attesa della relazione della Digos sul rogo di diciassette Tesla, forse date alle fiamme con più inneschi. Al momento i vigili del fuoco non si sbilanciano sulla matrice dolosa, che però appare molto probabile.

- «L’Unhcr continua a chiedere un accesso umanitario senza ostacoli per aiutare le comunità del Myanmar che hanno bisogno di assistenza urgente». Lo ribadisce da Ginevra il portavoce dell’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della gestione dei rifugiati, Babar Baloch. E quel «senza ostacoli» è un appello che significa: senza combattimenti sul campo fra la giunta militare che governa il Paese dopo il colpo di Stato del 2021, e i ribelli suoi oppositori. L’Onu aveva già fatto appello due giorni fa «a tutte le parti» coinvolte chiedendo di garantire transito e consegna degli aiuti umanitari. Che stanno arrivando da tutto il mondo e che devono già fare i conti con un territorio deformato dal terremoto, con strade impercorribili e ponti crollati. Ma fonti indipendenti locali (per esempio l’agenzia di stampa Myanmar Now) riferiscono di continui scontri armati proprio nella zona dell’epicentro; scontri che non si sarebbero mai fermati, nemmeno il giorno stesso del sisma.

- L’occupazione continua a tirare, toccando il nuovo record di 24,3 milioni di lavoratori, mentre la disoccupazione giovanile segna anch’essa un record scendendo al minimo storico (16,9% della forza lavoro tra 15 e 24 anni a febbraio, secondo l’ultima rilevazione Istat). Ma sulla condizione dei giovani i segnali sono quanto meno contrastanti: nella fascia 25-34 anni gli occupati sono scesi in un mese (febbraio su gennaio 2025) di 42 mila e gli inattivi sono aumentati di 70 mila, senza dimenticare che i Neet, cioè i giovani fino a 34 anni che non lavorano e non studiano sono il 18%, pari a 2,1 milioni (dati 2023). Il tutto mentre, nel decennio 2013-22, sono 352 mila i giovani italiani tra 25 e 34 anni che hanno trasferito all’estero la residenza e di questi più di 132 mila sono laureati, ha detto ieri il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, in un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti della transizione demografica. (Qui un commento di Gian Antonio Stella)

- C’è chi temeva che la politica di coesione dell’Ue — 392 miliardi fino al 2027 per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee — sarebbe stata sacrificata sull’altare della difesa. Invece la «modernizzazione» della politica di coesione, come l’ha definita il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, consentirà agli Stati membri di usare i fondi Ue in modo più flessibile sia per «le sfide tradizionali, come l’edilizia abitativa e la gestione delle risorse idriche», che per le «nuove sfide emerse», ovvero «competitività, difesa, sicurezza e resilienza», inclusa la transizione energetica, con particolare attenzione alle regioni dei confini orientali, «che affrontano la duplice sfida di aumentare la sicurezza e rilanciare le loro economie».

- Meta non salda i conti con il fisco italiano. Il colosso tecnologico fondato da Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram, WhatsApp) ha deciso di non aderire alla procedura di accertamento con adesione proposta dall’Agenzia delle Entrate, lasciando scadere il termine previsto a marzo senza saldare il debito. Secondo le autorità italiane, Meta avrebbe omesso di dichiarare un imponibile di quasi 4 miliardi di euro tra il 2015 e il 2021, corrispondente a un’evasione dell’Iva pari a oltre 887 milioni. L’imprenditore Nassef Sawiris intanto lascia Londra e si trasferisce in Italia, dove potrà beneficiare della flat tax per i Paperoni. Il magnate proprietario di Italiaonline e dell’Aston Villa potrà approfittare del regime fiscale speciale che consente a chi sposta la residenza in Italia di pagare un’imposta fissa annuale di 200 mila euro su tutti i redditi di fonte estera. Varata nel 2018, la «norma CR7» ha attratto 4.500 persone.

- Il mondo del calcio e della tv è in lutto: si è spenta a 77 anni suor Paola, tifosissima della Lazio e per anni volto noto di Quelli che il Calcio, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio.

- Battendo l’Empoli per 3 a 0 nella semifinale di andata, il Bologna prenota un posto per la finalissima della Coppa Italia. Stasera, alle 21, il derby Milan-Inter.

- Le Farfalle non volano più. La Nazionale italiana di ginnastica ritmica non parteciperà sabato alla prima prova di Coppa del Mondo a Sofia, in Bulgaria, e nemmeno a quelle di Baku e Tashkent a metà e fine aprile. Lo scorso anno in Coppa le azzurre raccolsero cinque ori, undici argenti e cinque bronzi, antipasto dello storico bronzo olimpico di Parigi. «È la fine di un’era – scrive Marco Bonarrigo -. La decisione è stata presa ieri a Desio a seguito di un test disastroso che ha convinto le allenatrici pro tempore Russo, Carnali, Roudaia, Aliprandi e Romagna a non mandare allo sbaraglio otto giovanissime azzurre (17/19 anni) a totale digiuno di esperienza internazionale. Nella decisione ha pesato l’ammutinamento (in federazione definito “pausa di riflessione”) delle veterane Centofanti, Paris e Mogurean, fedelissime di Emanuela Maccarani licenziata sabato scorso, che restano in Accademia ma si rifiutano di partecipare agli esercizi con l’assenso del loro gruppo sportivo, l’Aeronautica Militare».

Il racconto della corrispondente Viviana Mazza sugli accademici americani che fuggono dal Paese: «Non cediamo a Trump».

L’analisi di Mauro Magatti «L’Europa e le sue istituzioni invecchiate».

I ricordi di Jas Gawronski a 20 anni dalla morte di Giovanni Paolo II.

Nel podcast Giorno per giorno si parla di dazi, femminicidio di Messina e scontro Netanyahu-Shin Bet con Valentina Iorio, Lara Sirignano e Davide Frattini.

Il Caffè di Gramellini

L’amico dell’assassino

Ogni volta che le cronache si occupano di uno stalker assassino, cerco invano le tracce di qualche amico a cui abbia confessato la sua ossessione. Ci sono quelli della vittima, che si disperano per non aver potuto fare nulla. L’aguzzino, invece, si staglia come figura solitaria. Il suo è un morbo che si prende a contatto con l’ambiente, ma una volta in circolo non si può più curare con farmaci preventivi. L’educazione sentimentale servirebbe prima, per rafforzare le difese immunitarie. Dopo c’è bisogno dell’antibiotico, e non possono esserlo i genitori: a ventisette anni, quanti ne ha lo studente che ha accoltellato a morte Sara Campanella, non vai a raccontare a tuo padre che sei ossessionato da una ragazza che non ti corrisponde. L’unica persona con cui parlarne è un amico. Qualcuno che ti lasci sfogare e che ti faccia ragionare. Anche nel malaugurato caso in cui condivida la tua visione proprietaria dei sentimenti, il fatto di non essere coinvolto direttamente lo renderà comunque più lucido e gli consentirà di esercitare il ruolo essenziale di ascoltatore.

Verbalizzare i fantasmi può contribuire a esorcizzarli. Invece quelli che reagiscono al rifiuto con la violenza, e al momento Stefano Argentino sembra non fare eccezione, coltivano la follia in un colloquio sordo con sé stessi. Non passa mai aria nei loro pensieri. Manca il confronto con un punto di vista diverso dal proprio. Resta da capire se siano così perché non hanno amici, o se non hanno amici perché sono così.

Grazie per aver letto Prima Ora e buon mercoledì

(Questa newsletter è stata chiusa alle 2.15)

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A. |

| Se intendi disiscriverti da «Il Punto» e non ricevere più le newsletter «Il Punto-Prima Ora», «Il Punto-America-Cina», «Il Punto-Rassegna Stampa», «Il Punto-Ultimora», «Il Punto-Edizione Speciale», «Il Punto-Extra per voi» fai click qui. Se desideri rettificare, modificare, consultare i tuoi dati o comunque esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 scrivi a privacy@rcsdigital.it |

| Ritieni interessante questa newsletter? Non perderti gli altri appuntamenti con l’informazione di Corriere della Sera. Scopri tutte le newsletter ed iscriviti subito. |

|

|

|

|

RispondiInoltra

Non puoi reagire con un’emoji a un gruppo

|

|

|

|

martedì 1 aprile 2025

|

|

|

|

| Giudici contro politici, piegati a Trump, la politica dei meme, il nuovo Richelieu, i 4 film sui Beatles, la Cinebussola |

|

|

di Elena Tebano

|

|

|

Bentrovati. Nella Rassegna di oggi:

Lo spirito delle leggi I giudici stanno esagerando? La sentenza contro Marine Le Pen è un nuovo sintomo di una crisi dello stato di diritto in Europa o è invece un rimedio necessario? Alessandro ragiona di sovranità popolare e di contropoteri, allargando il campo ai molti casi controversi, tutti diversi, dagli Stati Uniti, alla Romania, alla Turchia.

Chi si è piegato a Trump I grandi studi legali, le più importanti università e i colossi digitali hanno subito accettato di inchinarsi a Donald Trump nel timore di perdere profitti. Anche se sono così alti che avrebbero potuto resistere alle perdite. Federico Fubini racconta la crisi morale del capitalismo Usa e le tecniche del presidente Usa per silenziare il dissenso.

La politica dei meme Ha fatto discutere la nuova funzione di ChatGpt che permette di trasformare le foto in disegni nello stile di Miyazaki. L’hanno usata anche capi di Stato e di governo: è un esempio di quella «memizzazione della politica» che sta diventando sempre più rilevante nel discorso pubblico.

Il moderno Richelieu Alexis Kohler è stato per anni il segretario generale di Emmanuel Macron. Ora diventerà vicedirettore generale di una delle più importanti banche della Francia. Massimo Nava ricostruisce le sue incursioni tra potere politico e potere economico-finanziario.

I 4 film sui Beatles Presentando il supercast, Sam Mendes ha spiegato l’enorme ambizione di dedicare un film a ciascuno dei Fab 4. Uscita prevista: aprile 2028. Gianluca non vede l’ora.

La Cinebussola Paolo Baldini recensisce Nonostante, seconda opera da regista di Valerio Mastandrea, che ne è anche il protagonista. È, spiega, una profonda riflessione esistenziale, estetica e morale sulla morte.

|

|

|

|

|

|

|

|

| Rassegna politica |

| La magistratura, baluardo delle liberaldemocrazie o potere pericoloso? |

|

|

|

|

La Francia come la Turchia, dicono a sinistra. La Francia come la Romania, dicono a destra. La condanna di Marine Le Pen, che non potrà (salvo recuperi dell’ultimo minuto) candidarsi alle Presidenziali del 2027, è diventata un altro tassello della campagna contro l’Europa, condotta dai Paesi autocratici, in accordo o sintonia con le destre estreme europee, sulla scia delle parole di J.D. Vance, che accusava il nostro continente di un arretramento dai valori democratici, causato dalle «censure» del woke alla libertà di parola e dagli interventi contro le ingerenze della Russia (come è accaduto proprio in Romania). A questa santa e strana alleanza, si aggiunge il sostegno di un pezzo della sinistra (radicale e/o populista) che converge oggettivamente: perché mira all’appeasement in Ucraina, e avalla un realismo che è spesso certificazione della sopraffazione, e perché, a furia di condannare l’imperialismo occidentale e le violazioni del diritto internazionale fatte in passato dall’America e dai Paesi europei, finisce per mettere sostanzialmente sullo stesso piano le democrazie liberali del vecchio mondo e i modelli autocratici che avanzano in molti Paesi.

Il risultato è il titolo straniante della «Verità», dopo la condanna di Le Pen: «Il partito della guerra brinda». Anche se il tema è estraneo rispetto alla sentenza – si tratta di una frode di fondi europei -, il quotidiano di destra vede un fronte unico che, in nome del «bellicismo», starebbe facendo fronte comune, con la complicità della magistratura.

E arriviamo al tema, sempre più centrale: il conflitto tra politica e magistratura. Che si basa su queste due domande: fino a dove la politica può governare, nel nome del popolo sovrano ed elettore, e fino a dove i giudici possono intervenire per frenarla, nel nome della legge e della Costituzione. Nei commenti e nelle analisi di questi giorni spesso ricorrono casi diversi, che creano non poca confusione. Prima di schierarsi per i giudici o per i politici (e non sempre schierarsi nettamente ha senso), occorre andare nel dettaglio. E serve fare una prima distinzione tra i Paesi a democrazia liberale, dove vige la separazione dei poteri e c’è una magistratura indipendente, e gli altri, spesso Paesi di common law con la magistratura elettiva, dipendente dal potere politico. Tra questi ultimi ci sono gli Stati Uniti. Grande democrazia, in passato, ma nella quale i magistrati sono eletti e scelti dai politici e dove il presidente ha poteri amplissimi, tra i quali quello di graziare (potere che ha anche il nostro Capo dello Stato, ma in maniera estremamente limitata e non politica). Di questa facoltà hanno fatto grande uso sia Joe Biden (grazia preventiva al figlio e a molti funzionari a rischio persecuzione) sia Donald Trump, che ha fatto uscire di prigione 1.600 rivoltosi, i golpisti dell’attacco al Congresso, e che ha ottenuto una sorta di perdono presidenziale per le sue molte vicende giudiziarie.

Anche la Turchia è un caso imparagonabile agli altri europei: l’arresto di Ekrem İmamoglu, sindaco di Istanbul ed esponente del Partito popolare repubblicano, è stato fatto da una magistratura largamente screditata e al soldo di Erdogan. Il presidente-tiranno già nel 2016, giorno di un tentato colpo di Stato, rimosse 5 mila magistrati e ne fece assumere 11 mila, di suo gradimento. Il Brasile è un altro caso tipico di quei Paesi nei quali la magistratura è stata usata per un controverso processo a Lula (in carcere per anni con accuse di corruzione, fatte dal magistrato Sérgio Fernando Moro, emulo di Di Pietro) ma che poi lo ha assolto e ora ha arrestato per tentato golpe l’ex presidente Jair Bolsonaro.

E nella vecchia Europa? Qui vige il principio della separazione dei poteri, che da Aristotele a Locke è arrivata fino al «De l’esprit des lois» di Montesquieu che ha teorizzato la superiorità della legge e l’indipendenza del potere giudiziario, che deve essere solo «la bouche de la loi». Alle sue teorie, come spiegava stamattina anche Antonio Polito, Rousseau opponeva la supremazia della «volontà generale» e quindi della sovranità popolare. Siamo ancora a questa contrapposizione. Perché molti dei commenti di queste ore riguardano proprio la presunta ingerenza della magistratura che, applicando la legge, si arroga il diritto di impedire a politici di candidarsi democraticamente alle elezioni. E d’altra parte, si fa notare come il potere dei giudici possa diventare davvero enorme, visto che possono decidere sulle sorti delle competizioni elettorali sulla base di interpretazioni non univoche della legge e fortemente sospette di essere orientate politicamente.

La separazione dei poteri è una condizione necessaria ma non sufficiente perché si possano chiamare liberaldemocrazie. Necessaria perché erge la magistratura a contropotere, a strumento di controllo degli eccessi e delle illegalità degli altri poteri. Non a caso i governi più autocratici, o che aspirano a diventarlo, come prima mossa cercano di mettere il guinzaglio ai magistrati (e il bavaglio alla stampa). Prendiamo Israele, democrazia simile alle nostre europee, almeno per quel che riguarda le istituzioni dello stato di diritto: qui da mesi la popolazione scende in piazza per contestare la riforma della giustizia, che mira a imbrigliare il potere giudiziario, il quale sta procedendo da tempo contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. In questo caso i giudici difendono la democrazia, messa in pericolo da un politico che pretende di avere carta bianca (e che peraltro usa la guerra contro i palestinesi per mettersi al riparo). In questo caso – e la stessa cosa accadde in Italia con Mani Pulite – la separazione dei poteri e l’azione dei magistrati è sostenuta da larga parte della popolazione. E questo consenso è fondamentale per dare ulteriore legittimazione ai magistrati. Là dove l’opinione pubblica è ostile o indifferente, la politica ha gioco facile nell’isolare e poi neutralizzare i contropoteri.

In Francia c’è ancora una maggioranza della popolazione che approva la decisione dei giudici, ma il clima sta cambiando. Perché Le Pen e il suo Rassemblement National hanno un consenso crescente. E perché si fanno sentire forti le ingerenze dell’internazionale sovranista di cui si parlava all’inizio. Si può dire che in Francia i magistrati abbiano fatto una specie di golpe o abbiano comunque interferito con i processi democratici? Non pare. I giudici hanno svolto il loro ruolo, peraltro dopo 11 anni di indagini. Ma questa sentenza appare figlia di una legge troppo severa e di una severità, peraltro, incoraggiata e promossa da Le Pen per prima, in altri tempi. E dall’altro lato, oltre a pene eccessive, consente una certa discrezionalità ai magistrati. È vero che dal 2016 è obbligatorio applicare l’ineleggibilità anche in primo grado, se c’è il rischio di recidiva, ma c’è la possibilità che venga annullata «tenendo conto delle circostanze del reato e della personalità del reo». Non è mai successo, e quindi i giudici di Le Pen si sono attenuti alla giurisprudenza, ma il solo fatto di consentire eccezioni così vaghe rende più facile l’accusa di partigianeria politica. Peraltro la condanna (ma è un effetto inevitabile) offre il destro a Le Pen di fare la vittima e di capitalizzare il consenso di chi pensa davvero che dietro l’azione dei magistrati ci sia un complotto della sinistra (Matteo Salvini, da noi, si è probabilmente dispiaciuto dell’assoluzione sulla Diciotti, che gli ha impedito una campagna da martire dei magistrati «comunisti»).

Altrettanto controverso è l’annullamento delle elezioni in Romania e l’esclusione del sovranista Călin Georgescu, accusato di aver condizionato il voto grazie all’aiuto della Russia. Forse necessaria, per ripristinare le regole del gioco alterate, ma sconcertante. È chiaro che uno dei pericoli ai quali dobbiamo fare fronte è proprio l’interferenza subliminale delle autocrazie che, con mezzi scorretti (bot, influencer, algoritmi) riescono a manipolare l’opinione pubblica. Ma una democrazia deve sapersi difendere meglio e prima. Annullare un’elezione a voto in corso, addirittura dopo il primo turno, rafforza chi crede che si tratti di un modo per orientare le urne. In questi casi bisogna trovare il modo di intervenire in anticipo, in caso di plateali connivenze con Paesi stranieri, agendo per tempo per impedirle.

La sfida delle liberaldemocrazie europee è dunque questa. Non certo quella di ripristinare lo Stato di diritto, perché incalzata dalle accuse ridicole e pretestuose degli autocrati russi, di Orbán o di Vance. Si tratta invece di difenderlo e di rafforzarlo. Rendendo più salda la separazione dei poteri, ma anche più netti e più chiari i limiti del potere giudiziario, perché non possa interferire con la vita democratica. E andrebbe evitata anche solo l’impressione che i magistrati possano agire in modo troppo discrezionale. Perché lo scontro tra poteri alla luinga non può che favorire il pericolo di una destabilizzazione dell’opinione pubblica, di una manipolazione del consenso e di un’erosione di check and balances che sono necessari alla sopravvivenza delle democrazie liberali.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Whatever it takes |

| Chi si è piegato a Trump (per salvare i maxi fatturati) |

|

|

|

|

Questi giorni mi fanno pensare a Czesław Miłosz, premio Nobel per la Letteratura, quando racconta i primi incontri dell’immediato dopoguerra in cui gli emissari sovietici illustrano agli scrittori polacchi i temi da trattare. «L’atteggiamento della sala era decisamente ostile – scrive Miłosz ne La mente prigioniera del 1951 –. Tutti consideravano il realismo socialista come una teoria artificiosamente imposta. Accadeva che qualche coraggioso si producesse in un attacco pieno di velato sarcasmo. La risposta dei conferenzieri ogni volta lo schiacciava con argomentazioni assai meglio articolate, il cui peso veniva accresciuto da ben precise minacce sulla carriera e il futuro del ribelle».

Racconta ancora Miłosz: «Le facce nell’uditorio erano abbastanza impenetrabili», tuttavia «si poteva notare il rapido susseguirsi degli stati d’animo: rabbia, paura, ammirazione, diffidenza, pensosità. Avevo l’impressione di prendere parte a uno spettacolo d’ipnosi collettiva. In seguito, quelle persone avrebbero anche potuto ridere e scherzare nei corridoi, ma l’arpione era stato gettato. Dovunque andassero, ne avrebbero portato la punta con sé».

Era un mondo in cui i dissidenti erano esposti ad arresti, eliminazioni, occupazioni armate. Sarebbe assurdo paragonarlo ai primi due mesi del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono e restano una democrazia. Il parallelismo è solo nel fatto che, ora come allora, chi è appena giunto al potere cerca d’imporre una torsione istituzionale che prende di mira anche le coscienze. Perché – che esistano dei precedenti oppure no – non c’è dubbio che gli Stati Uniti sono di fronte a una crisi costituzionale.

Massimo Gaggi sul Corriere racconta da mesi le forzature di Trump o del suo «consulente» Elon Musk contro il Congresso, le sentenze dei giudici ignorate e le intimidazioni contro di essi, i licenziamenti (a quanto pare) illegali di decine di migliaia di funzionari e dei capi di varie autorità indipendenti. Ora anche l’idea del terzo mandato. Trump persegue consapevolmente una orbanizzazione accelerata del suo potere. Ma se l’arma sovietica per imporre una torsione nell’Europa centro-orientale fu la minaccia dell’uso della forza, quella di Trump è il denaro. La sua operazione avviene sullo sfondo di una crisi morale del capitalismo americano e non è comprensibile senza di essa. Vediamo.

(Non esitate a scrivermi: commenti o contestazioni e proposte).

Non so se avete mai sentito parlare dello studio legale newyorkese Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison o dell’altra «law firm» americana Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Già la lunga serie dei nomi dei primi partner sembra messa lì per dare l’idea della rete di relazioni e della penetrazione nel sistema. Skadden nel 2023 ha fatturato 3,27 miliardi di dollari, che la rende la quinta azienda legale più grande al mondo, con consulenze che costano di frequente tremila dollari l’ora; ogni partner di Skadden nel 2023 in media ha guadagnato 5,4 milioni di dollari e ogni suo avvocato – includendo i nuovi assunti – 1,9 milioni. Quanto a Paul Weiss, nel 2024 ha un fatturato di 2,6 miliardi di dollari, in aumento del 31% sull’anno prima, con guadagni medi per partner di 7,5 milioni di dollari e assunzioni di nuovi avvocati con salari di base di 20 milioni l’anno.

Quei due studi sono la quintessenza delle imprese legali «white shoe», dalle scarpe bianche: un concentrato di classe, élite, competenza, reti, selezione feroce attraverso la Harvard Law School. Fra i clienti di Paul Weiss si contano solo grandissimi nomi: Exxon Mobil, Citigroup, Nippon Steel, Sony; fra i clienti di Skadden il fondo di private equity Blackstone o la Walt Disney Company. Il capitalismo americano sono loro. Sono il suo successo, la forza della legge e di chi sa farla valere. Entrambi, Paul Weiss e Skadden, si sono squagliati nelle mani di Trump in pochi giorni.

Com’è potuto accadere? Eppure Paul Weiss è pura aristocrazia democratica, contando fra le sue fila partner usciti dalle amministrazioni di John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama o anche Joe Biden. A Trump quello studio legale ha sempre dato filo da torcere: il suo presidente Brad Karp ha raccolto fondi per molti candidati democratici, inclusa Kamala Harris, e durante la prima presidenza del tycoon aveva mobilitato molti avvocati americani per sfidare in giudizio l’amministrazione che strappava i migranti bambini ai loro genitori. Uno dei partner di Paul Weiss si è impegnato gratuitamente nelle cause contro i colpevoli del 6 gennaio e prima aveva lavorato nel team dell’inchiesta federale sul ruolo della Russia nella campagna di Trump nel 2016. Quanto a Skadden, ha assistito un privato contro il pubblicista di destra Dinesh D’Souza e le sue false accuse di frodi elettorali relative a quando Biden batté Trump nel 2020.

Per piegare Paul Weiss è bastato un ordine esecutivo del presidente. Per piegare Skadden, il timore che esso stesse per arrivare. Il testo su Paul Weiss sancisce il blocco di qualunque contratto del governo americano con lo studio legale e prospetta il taglio dei contratti del governo a qualunque «entità» che dovesse aver assunto avvocati di quello studio legale (section 3b); inoltre, minaccia di limitare l’accesso dei dipendenti di Paul Weiss a edifici del governo federale (forse dunque inclusi i tribunali) «quando tale accesso minacci la sicurezza nazionale o sia altrimenti incoerente con gli interessi degli Stati Uniti» (section 5).

È uno straordinario decreto ad personam contro un’impresa, senz’altro incostituzionale. Pochi giorni prima il presidente aveva fatto lo stesso contro un altro studio legale, Perkins Coie (1,2 miliardi di fatturato), il quale aveva reagito in tribunale ottenendo una sospensiva. Ma Trump non si è lasciato impressionare e nel giro di qualche ora, appunto, ha replicato contro Paul Weiss.

Il resto è venuto da sé. L’ordine esecutivo è di venerdì 14 marzo. L’indomani mattina alle 8:30 il presidente di Paul Weiss, Brad Karp, è entrato nello Studio Ovale e trattato la resa nelle mani del presidente: la sua azienda si impegna a fornire servizi legali gratuiti all’amministrazione per 40 milioni di dollari e accetta – secondo la Casa Bianca – di cambiare le proprie politiche del personale mettendo da parte i principi di «diversità, equità e inclusione». Skadden ha fatto un accordo simile, ma i servizi legali gratuiti promessi al governo valgono cento milioni.

Quale che sia il merito, è la sottomissione che conta. L’umiliazione pubblica. E l’esempio. Quei grandi studi legali per un bel po’ non difenderanno cause contro Trump o il governo. Brad Karp di Paul Weiss in seguito si è lamentato che nessun altro studio legale abbia fatto sentire la propria voce in sua difesa e che i clienti si preparavano già ad abbondonarlo. «È probabile che il nostro gruppo non avrebbe potuto sopravvivere una prolungata lite con l’amministrazione», ha detto. Ma va messo tutto in prospettiva. Nessuno qui rischia la fame. Da quando è diventato presidente di Paul Weiss nel 2008, Karp avrà ammassato alcune centinaia di milioni di dollari e l’intera azienda avrebbe potuto vivere per qualche anno con fatturati da molte centinaia di milioni, invece che di miliardi. Sarebbero rimasti tutti ricchi comunque, giusto un po’ meno.

Così per Skadden, in cui solo un’avvocatessa di trent’anni assunta da poco ha chiesto ai dirigenti di ritrattare la genuflessione. Il suo video su TikTok è stato visto da più di un milione di persone ma lei, Rachel Cohen, ormai è fuori. Non lavora più per Skadden. «Gli studi legali dovrebbero unirsi nel condannare queste azioni (di Trump, ndr) – ha scritto – ma hanno paura per un insieme di cause». La prima: quando uno è abituato a vivere con dieci o venti milioni di dollari l’anno, scendere a tre genera terrore. Meglio rinunciare ai principi di una società libera e aperta, anche se si mente a se stessi dicendosi che in fondo non è così.

Di certo Trump ormai ha attaccato in questo modo sei grandi studi legali e la Equal Employment Opportunity Commission federale ha scritto a venti di essi chiedendo loro di giustificare le proprie politiche del personale. Un’altra intimidazione. Si riduce così il numero degli avvocati che oseranno schierarsi contro il governo nei tribunali. Perkins Coie, che ha sfidato l’ordine esecutivo di Trump in tribunale, è rimasta sola. La crisi morale del capitalismo americano è tutta qui: nel preferire una rendita di posizione (sostenuta da lucrosi contratti) alla difesa collettiva di ciò che ha reso l’America, America.

La crisi morale è in Jeff Bezos – il secondo uomo più ricco del mondo, fondatore di Amazon – che ha messo da parte ogni passata critica del presidente, ha versato 40 milioni di dollari a Melania Trump per un documentario sulla vita per Amazon Prime Video, ha versato altri milioni di dollari al presidente per ritrasmettere vecchie puntate di The Apprentice (dove Trump è protagonista) e ha proibito alla pagina dei commenti del Washington Post – il grande quotidiano della capitale, che Bezos stesso possiede – di occuparsi di politica. Si parva licet, come chiedere alla Gazzetta dello Sport di non commentare il calcio. Del resto, Bezos stesso ha contratti con il governo per 20 miliardi di dollari attraverso il suo gruppo spaziale Blue Origin e attraverso Amazon Web Services (fornitura cloud) e poco importa che Amazon nel 2024 abbia fatturato 638 miliardi: quei venti Bezos li vuole comunque, a qualunque prezzo politico e di reputazione personale.

La crisi morale del capitalismo americano è poi in Mark Zuckerberk: non solo perché ha cancellato ogni filtro alla disinformazione dai suoi social, per allinearsi al potere di Trump; un recente libro di un’ex dirigente di Facebook (Careless People di Sarah Wynn-Williams) documenta come Zuckerberg e il suo team fossero così decisi a penetrare nel mercato cinese da prospettare al governo di Pechino «la possibilità di dargli un accesso speciale ai dati degli utenti» in modo da permettergli di praticare la sorveglianza di partito. Inutile poi parlare di Elon Musk e dei suoi conflitti d’interesse: le valutazioni di borsa delle aziende di questi capitani del Big Tech sono ormai talmente gonfiate e precarie che i fondatori sono pronti a qualunque compromesso con il potere, pur di sostenerle.

Ma che dire delle grandi università? Fra i primi ordini esecutivi di Trump ce n’è uno che prende di mira il National Institute of Health, minacciando di cancellare centinaia di milioni di dollari in sussidi alla ricerca medica per ciascuna di esse. La Johns Hopkins, per esempio, rischia di perdere oltre 200 milioni. La Columbia University ne aveva persi 400 e si affrettata a concludere un accordo in cui cede a una figura di nomina del governo il controllo dell’intero dipartimento di studi su Medio Oriente, Asia del Sud e Africa. Un altro atto di sottomissione in cambio di denaro, mentre vari professori mi raccontano che altri capi-facoltà in altri atenei importanti impartiscono al corpo docente l’indicazione di andarci piano con le critiche alla Casa Bianca: ne va dei soldi. Così oggi anche le istituzioni dell’Ivy League sono più sotto controllo, perché hanno paura di perdere alcune centinaia di milioni dal governo anche se hanno endownments (dotazioni di fondi propri) da alcuni miliardi o decine di miliardi sulle quali hanno guadagnato enormemente in questi anni.

Trump è un immobiliarista newyorkese. Conosce la venalità nell’uomo, perché la conosce in sé. Sa che è una leva potente, in un’America dove decenni di culto del mercato «libero» hanno indebolito le autorità indipendenti di controllo Antitrust e del mercato. Sono troppe le posizioni di rendita e troppi i soggetti che non dormono la notte al timore di perderle. Nel suo libro sulla Polonia sottomessa a Mosca nell’immediato dopoguerra, Czesław Miłosz annota: «Non c’è da stupirsi che uno scrittore o un pittore comincino a dubitare dell’opportunità di resistere. Se avessero la certezza che la loro opera in disaccordo con la linea ufficiale ha un valore duraturo, non esiterebbero. Ma in maggioranza sono convinti che sarebbe artisticamente debole». Fosse vissuto fino ad oggi, forse Miłosz lo avrebbe scritto anche di certi cultori del capitalismo americano.

(Questo è articolo è tratto dalla newsletter settimanale Whatever it Takes a firma di Federico Fubini. Per riceverlacliccate qui)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Rassegna politica |

| La politica dei meme (anche grazie ai fumetti di ChatGpt) |

|

|

|

|

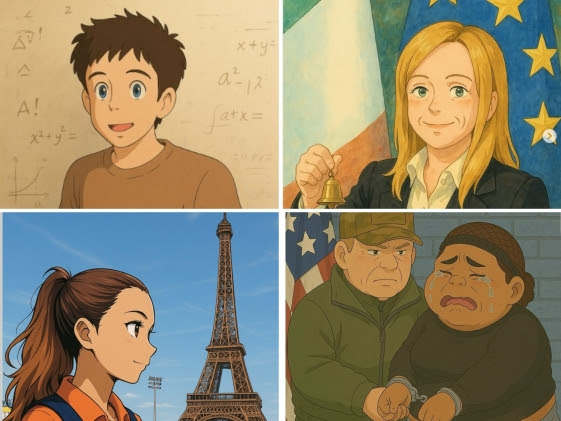

Quelle che vedete qui sotto sono tutte immagini «ghiblizzate», cioè trasformate in illustrazioni nello stile dello studio Ghibli, con ChatGpt. La scorsa settimana, come ha raccontato Velia Alvich sul Corriere, il sistema di intelligenza artificiale di OpenAi ha introdotto un aggiornamento che ha reso molto più facile per i suoi utenti produrre immagini ispirate al famoso autore giapponese di film d’animazione Hayao Miyazaki (il co-fondatore dello studio Ghibli, da qui il termine «ghiblizzazione»). Ha iniziato l’amministratore delegato di ChatGpt Sam Altman, adottando una sua foto ghiblizzata come immagine di profilo su X (in alto a sinistra nel collage qui sotto).

Era già possibile generare immagini grazie a ChatGpt, ma l’aggiornamento del programma (Gpt-4o), su cui si basa l’interfaccia, consente di ottenere ottimi risultati grazie a richieste molto semplici. La nuova funzione è stata un successo immediato, tanto che l’azienda non è più riuscita a starci dietro. OpenAI aveva inizialmente indicato che l’aggiornamento sarebbe stato disponibile per tutti gli utenti di ChatGpt, a pagamento o meno, ma poi Altman ha annunciato un rinvio per la versione gratuita. «Le immagini di ChatGpt sono molto più richieste di quanto immaginassimo (e avevamo grandi aspettative)», ha scritto mercoledì su X (ex Twitter) per giustificare il ritardo.

Velia Alvich ha scritto di come questo tipo di funzione risollevi i mai risolti problemi di plagio e violazione del diritto d’autore che fin dall’inizio hanno accompagnato l’emergere dell’intelligenza artificiale generativa. Ma c’è anche un’altra questione, che riguarda l’uso dei meme in politica.

La ghiblizzazione è stata usata anche da account ufficiali, tra i quali (sempre nel collage qua sopra in senso orario) oltre ad Altman, quello di Fratelli d’Italia (che ha riprodotto due immagini della premier Giorgia Meloni), della Casa Bianca (che ha “illustrato” l’arresto di una migrante irregolare pregiudicata) e del presidente francese Emmanuel Macron (che l’ha usata per celebrare i 60 anni della Protezione civile francese). Sono tutti esempi di «memizzazione della politica», ovvero quel processo in cui i contenuti politici vengono mixati con contenuti della cultura pop per renderli accessibili anche a chi non si interessa di politica.

«I meme si distinguono dai contenuti virali per la loro natura di imitazioni, variazioni di elementi noti, che acquisiscono nuovi significati nel tempo. La “ghiblizzazione”, in quanto imitazione dello stile di Miyazaki, rientra pienamente in questa definizione» spiega alla Rassegna Roberta Bracciale, sociologa, direttrice del MediaLab dell’Università di Pisa e co-autrice del libro La politica pop online. I meme e le sfide della comunicazione politica (scritto insieme a Gianpietro Mazzoleni per Il Mulino). «I politici usano sempre di più i meme perché sono un linguaggio riconosciuto e riconoscibile dalle persone comuni e spesso diventano virali. Molte persone si avvicinano alla politica solo attraverso queste forme pop. Già durante la campagna elettorale contro Hillary Clinton per il suo primo mandato, Donald Trump aveva dimostrato di saper usare bene queste produzioni più o meno spontanee. Ora è passato al livello successivo: basta vedere l’account della Casa Bianca da quando si è insediato» dice ancora Bracciale.

I politici che hanno usato la ghiblizzazione sono tutti molto bravi a maneggiare i nuovi linguaggi dei media. «Prima di diventare premier, Giorgia Meloni aveva condiviso spesso immagini che la raffiguravano in stile manga e le venivano mandate dai suoi fan. La canzone “Io sono Giorgia” è stato l’esempio di memizzazione della politica più importante che abbiamo avuto in Italia» spiega Bracciale. «Sono tutte forme che permettono di raggiungere persone che non si interessano di politica, ma che sono catturate da questi contenuti ironici. Così incontrano i politici in una versione decontestualizzata che li attira, anche se normalmente sarebbero respinti dal messaggio politico che quella persona incarna». La memizzazione aiuta i politici, anche quando non sono loro a produrla. Il risultato è quello che Bracciale chiama «propaganda partecipativa»: «Ogni volta che una persona riposta il meme o lo condivide via Whatsapp, anche se lo fa per criticarlo, quell’interazione viene contata dai social network e così ne aumenta l’engagement e quindi la visibilità. In questo modo i meme arrivano a milioni di persone: ottenere la stessa visibilità nelle piattaforme con annunci a pagamento o nei media tradizionali sarebbe molto più difficile e costoso. Invece così si usano i comportamenti degli utenti per ottenere lo stesso risultato, senza pagare niente» dice la professoressa Bracciale.

È successo per esempio con il video di Gaza fatto con l’intelligenza artificiale, ri-postato da Trump. O con il cappello a formaggio di Elon Musk. Nel caso di ChatGpt, i politici hanno approfittato dalla viralità acquisita dalla ghiblizzazione per lanciare i propri messaggi. Oltretutto creare le immagini è stato facilissimo. La particolarità di questi meme, però, è che rendono fumettistico e quindi meno serio qualsiasi contenuto. Ed è per questo che il meme scelto dalla Casa Bianca è particolarmente impressionante.

Il fumetto ha permesso all’account ufficiale della Presidenza americana di postare l’immagine in manette di una persona accusata di immigrazione irregolare come se fosse un cartone animato, cioè uno «spettacolo» (in Italia è vietato mostrare le immagini di sospetti in manette perché viene considerato lesivo della loro dignità e un modo di suggerirne la colpa prima che sia accertata realmente da un processo). È anche una forma immediata di deumanizzazione, perché quella donna, diventando un fumetto, non è più del tutto umana. Pensare gli altri come esseri umani incompleti, come animali o oggetti, però, legittima discriminazioni e violenze, perché permette di compiere su di loro azioni che sarebbero inaccettabili verso altri esseri umani in un contesto normale (ne ha scritto ampiamente la psicologa sociale Chiara Volpato in Deumanizzazione. Come si legittima la violenza, Laterza).

Insieme al disegno, la Casa Bianca ha postato due foto “reali” dell’arrestata, in cui a differenza dell’illustrazione non si vedono le manette. A quel punto però il contesto era già deciso e la donna era ormai stata inquadrata dall’immagine precedente come meno che umana. «Ha pianto quando è stata arrestata» nota l’account della Casa Bianca, con un implicito disprezzo. La donna, che ha precedenti per spaccio, era stata espulsa dagli Stati Uniti, ed è stata arrestata quando ha cercato di rientrare senza visto nel Paese.

Il tono della Casa Bianca è volutamente crudele, come ha scritto nei giorni scorsi Matteo Persivale sul Corriere:

«Il massimo studioso americano di populismo, Michael Kazin di Georgetown, aveva spiegato al Corriere nove anni fa che il candidato Trump aveva innalzato il livello di sadismo accettabile nella società, ribaltando il lavoro fatto negli anni Sessanta per abbassarlo. Il reality show della crudeltà diffuso esponenzialmente via social media è il traguardo di questo processo. La comunicazione trumpiana entusiasma i massmediologi perché stravolge tutte le regole di una volta, e non è semplice mancanza di galateo istituzionale come quella del plenipotenziario trumpiano Stephen Miller che, su Fox News, alla domanda del mezzobusto “le fanno paura i leader democratici?”, risponde ridendogli in faccia. No, la questione è sostanziale: tra un tweet e un video virale Trump e i suoi fedelissimi consumano tutto l’ossigeno disponibile in ogni ciclo di notizie. Non lasciando nulla ai democratici ancora intontiti dalla sconfitta dello scorso novembre che li ha messi in minoranza ovunque, e per questo oggetto dei lazzi di Miller».

Il fumetto permette di essere ancora più spietati. Nel gioco della comunicazione digitale vale tutto, e chisseneimporta della violazione del copyright, del decoro istituzionale o della semplice pietà. È l’era dei social netwotk, bellezza.

(Quanto a noi, solo questo possiamo fare: non postare, non condividere).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Rassegna francese |

| Alexis Kohler, il moderno Richelieu |

|

|

|

|

A molti il nome non dice gran che. «Carbonaio», sarebbe la traduzione: ha origini alsaziane e un’assonanza con l’ex cancelliere tedesco Kohl (che invece significa «cavolo»). Eppure Alexis Kohler meriterebbe un trattato di fenomenologia del potere, applicato alla Francia di ieri e soprattutto alla Francia di oggi. Per concludere che ai vertici della «monarchia repubblicana» e dello Stato con impronta gollista poco o nulla cambia. Da decenni, per non dire da secoli. È la storia di tanti funzionari, educati alle alte scuole della funzione pubblica (i famosi «enarchi»), una classe di «mandarini» al servizio del potere politico e in osmosi pendolare con il potere economico e finanziario in cui transitano come nei grand hotel con porte girevoli. E tutto ovviamente si tiene. Qualcuno rimane impigliato in inchieste per traffico d’influenze e magari corruzione, ma qui non si discute della loro generalmente provata integrità, bensì del metodo di selezione e ricollocamento di una classe sociale elevato a sistema.

Il caso di Alexis Kohler è appunto il più emblematico, poiché passerà nello spazio di un mattino dai saloni dorati dell’Eliseo, in cui ha ricoperto per otto anni l’incarico di segretario generale, alle torri della Défense, dove ha sede una delle più importanti banche francesi, la Société Générale, per entrare con un importante incarico nel consiglio d’amministrazione. Occorre ricordare che il segretario generale dell’Eliseo è una specie di segretario di Stato al servizio del Papa, un’eminenza grigia depositario di segreti, dossier, strategie. In pratica, l’ombra del presidente Macron che ora sarà anche l’«ombra» di un importante centro di potere finanziario. Nato a Strasburgo nel 1972 da una famiglia di origini ebree, laureato all’Essec e a Sciences Po Paris, sarà vice direttore generale della banca guidata da Slawomir Krupa e membro del comitato esecutivo. Indosserà ufficialmente i nuovi panni di banchiere a giugno.

La sua nomina – fa sapere il Figaro – è già stata convalidata dall’Alta Autorità per la Trasparenza della Vita Pubblica.

Kohler sarà nominato presidente della banca d’investimento con il compito di coordinare le attività di fusione e acquisizione, il mercato dei capitali azionari e il finanziamento delle acquisizioni, nonché i team responsabili delle relazioni con i clienti, come spiega Société Générale in un comunicato. Allo stesso tempo, «assisterà l’amministratore delegato nell’attuazione dei programmi di trasformazione dell’azienda», precisa Société Générale. Laddove, per trasformazione, si intende anche una drastica riduzione dei costi. D’ora in poi la banca con il logo rosso e nero avrà anche due vicedirettori generali: Alexis Kohler e Lubomira Rochet, il cui arrivo è stato annunciato un mese fa. Quest’ultima sarà responsabile delle attività di retail banking in Francia, private banking e assicurazioni, con anche un ruolo legato agli sviluppi tecnologici.

Non è esagerato affermare che in questi anni il tandem Macron-Kohler ha governato la Francia. Anche se è noto come il presidente tenda a prendere decisioni in solitudine, l’influenza di Kohler è fuori discussione in forza del ruolo stesso e dei poteri che ne derivano. Basti ricordare la carriera e il ruolo di Dominique de Villepin (segretario generale, poi ministro degli Esteri e premier) il quale consigliò a Chirac lo scioglimento dell’Assemblea e le elezioni anticipate, convincendo il presidente di una sicura vittoria, rivelatasi poi un disastro.

Il segretario generale è «Al centro di tutto, al corrente di tutto», diceva il generale de Gaulle. Kohler, «macronista» storico, ha gestito tutte le più gravi crisi degli ultimi anni e i momenti più difficili del suo presidente. La crisi dei gilet gialli, il Covid, la riforma della SNCF, le pensioni, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la rielezione, lo scioglimento dell’Assemblea. Una esposizione mediatica spesso mal sopportata.

Emblematico anche il percorso che porta alla sua successione. Il sostituto designato è infatti Emmanuel Moulin, amico di vecchia data, ex capo di gabinetto del ministero del tesoro e poi al servizio del primo ministro Gabriel Attal. I due sono amici da più di vent’anni, da quando furono incaricati insieme di una delicata missione a Beirut per conto del ministero delle finanze francese. Si trattava di rinegoziare la ristrutturazione del debito iracheno. «Durante un pomeriggio libero in Libano con Emmanuel, siamo andati da un vivaista a comprare dei piccoli cedri che abbiamo portato nel nostro bagaglio. Dopo un po’ di tempo, ho piantato il mio, ora è alto tre o quattro metri», ricorda Alexis Kohler con piacere.

Kohler, in vista di una prossima partenza, avrebbe fatto in modo di mettere un suo caro amico al centro del potere, analizza il Figaro. Emmanuel Moulin e Alexis Kohler si sono incontrati a Sciences-Po alla fine degli anni ’80, nel gruppo di giovani socialdemocratici vicini a Rocard. Entrambi hanno fatto esperienza a Washington, presso il Fmi o la Banca Mondiale. Kohler ha fatto esperienza anche con l’ex presidente Hollande e l’ex ministro Moscovici. Come Macron è considerato un socialista geneticamente modificato. Moulin si è occupato della crisi dei subprime, della crisi dell’euro all’Eliseo e della crisi sanitaria nel 2020. Anche Moulin ha fatto qualche passaggio nel privato, Citigroup, Eurotunnel e Mediobanca.

Il 19 febbraio 2025, la commissione finanziaria dell’Assemblea nazionale consente l’avvio del procedimento penale contro Alexis Kohler se si rifiuta nuovamente di essere ascoltato in Assemblea sullo sbandamento delle finanze pubbliche. Nel 2021, dopo un’offerta pubblica di acquisto (OPA) di Veolia su Suez, diversi sindacati del gruppo Suez hanno presentato una querela, denunciando «l’intervento a vari livelli di numerosi attori vicini al potere», tra cui Alexis Kohler, per ratificare la fusione delle due società. Questi ultimi gli rimproverano in particolare un «intervento diretto» nell’ottobre 2020 presso i rappresentanti sindacali per ottenere dal consiglio di amministrazione di Engie che Veolia riacquistasse le quote (29,9%) detenute da Suez. Alexis Kohler è stato successivamente oggetto di un’indagine della Procura nazionale finanziaria per sospetto di «traffico di influenze» in relazione alla fusione Veolia-Suez. Kohler è sposato con Sylvie Schirm, che ha lavorato per France Culture ed Hermés ed è vicedirettrice di un’azienda di coaching. La coppia ha tre figli.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Rassegna cinematografica |

| Il supercast dei 4 film sui Beatles e la scommessa (favolosa ) di Sam Mendes |

|

|

|

|

Paul Mescal sarà Paul McCartney, Harris Dickinson sarà John Lennon, Joseph Quinn sarà George Harrison e Barry Keoghan sarà Ringo Starr.

Ecco il cast dei 4 film sui Fab 4, per la regia di Sam Mendes. Uscita prevista: aprile 2028, tutti (quasi) in contemporanea, a pochi giorni l’uno dal’altro, per quella che negli auspici del regista sarà «la prima esperienza di binge in una sala cinematografica».

Magari non sarà proprio la prima maratona del genere, ma sicuramente si annuncia come uno dei più grandi eventi cinematografici degli ultimi anni. Previsione non impossibile, data la bravura consacrata di Mendes, il talento delle giovani star prescelte e soprattutto l’enormità della storia: quella della più grande band musicale di sempre. La band che ha interpretato e al tempo stesso accelerato i cambiamenti prodotti da un decennio unico, 1960-1970. La band che detiene il record mondiale di vendite nonostante quell’arco di vita così breve. La band la cui musica ha accompagnato le ultime tre o quattro generazioni di terrestri, per il semplice motivo che tra le loro 186 canzoni ufficiali è impossibile trovarne una brutta. Più spesso, capolavori consegnati all’eternità.

Harris Dickinson sarà John Lennon Harris Dickinson sarà John Lennon

Tradurre questa magia sugli schermi non è semplice ma Mendes (Oscar per American Beauty nel 1999 e autore di altri filmoni come Era mio padre, Jarhead, Revolutionary Road, Skyfall e 1917) non ha avuto problemi a ottenere il via libera dei due Beatles viventi, Paul e Ringo, degli eredi di John e George e della Apple, che detiene i diritti delle canzoni. A svelare il supercast è stato lunedì sera lo stesso regista, nel corso di un evento a Las Vegas. I Favolosi 4 dello schermo si sono presentati sul palco recitando i versi di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (It’s wonderful to be here / It’s certainly a thrill / You’re such a lovely audience / We’d like to take you home with us / We’d love to take you home; «È meraviglioso essere qui, è sicuramente un’emozione, siete un pubblico così adorabile, vorremmo portarvi a casa con noi») e mostrandosi spiritosamente consci del fatto che il film sarà un momento chiave delle loro carriere, per quanto già brillanti.

Paul Mescal sarà Paul McCartney Paul Mescal sarà Paul McCartney

Il perché non sta solo nella grandezza del soggetto, ma anche nell’idea di Mendes di dedicare un film a ciascuno dei 4 Beatles, cosa che lo rende – questa la sua ambizione dichiarata – «l’occasione per capirli un po’ più a fondo». Ciascuno dei Fab 4, spiega, «è raccontato dalla sua prospettiva particolare. Sono quattro esseri umani molto diversi e si intersecano in modi diversi, a volte sovrapponendosi, a volte no». La tentazione televisiva, giura, non l’ha nemmeno sfiorato: «Sentivo che la storia della band era troppo grande per essere racchiusa in un solo film, e trasformarla in una miniserie televisiva non mi sembrava giusto».

Joseph Quinn sarà George Harrison Joseph Quinn sarà George Harrison

Mendes ha girato attorno all’idea per anni, sempre frenato proprio dall’impossibilità di racchiudere tutto in un’unica opera. «Doveva esserci un modo per raccontare questa storia epica a una nuova generazione. Posso assicurare che c’è ancora molto da esplorare e credo che abbiamo trovato un modo per farlo».

Finora, sui Beatles sono stati realizzati decine di documentari e 18 biopic per cinema e tv. Tra i più noti, Backbeat del 1994 (incentrato sul «quinto Beatle», Stuart Sutcliffe, bassista della band nei primi due anni), e Nowhere Boy del 2009, sull’infanzia di Lennon. Nel 2011 Martin Scorsese ha firmato George Harrison: Living in the Material World, con i contributi di Paul e Ringo e materiale d’archivio. Nel 2021 Peter Jackson, il regista de Il Signore degli Anelli, ha restaurato più di 50 ore di materiale d’archivio per realizzare The Beatles: Get Back, un film in tre parti di quasi sette ore che raccontava la nascita dell’album Let It Be e si concentrava sul rapporto tra Lennnon e McCartney prima dello scioglimento della band.

Barry Keoghan sarà Ringo Starr Barry Keoghan sarà Ringo Starr

Tra tre anni, forse, ne sapremo di più.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| La Cinebussola |

| Il limbo (pieno di speranza) di Valerio Mastandrea |

|

|

|

|

Pare nulla, ma dietro un film come Nonostante c’è una profonda riflessione esistenziale, estetica, morale. Parlare della morte senza averne paura, con il dolore che si alterna alla leggerezza: sapere che ci sono dimensioni parallele in cui trasportare il meglio di sé. L’unico cruccio, semmai, è di non poterle intersecare, di non poter creare un dialogo, di non poterle arricchire in uno scambio reciproco.

Commedia ultramondana sull’attesa, l’oblio e l’eterna possibilità di amare, Nonostante è il secondo film da regista di Valerio Mastandrea, un esempio di cineasta in progress, totale nel senso che il suo è un cinema dove l’attore, il regista, il creatore di storie sono tutt’uno. Un cinema frutto di scelte non convenzionali, a volte in conflitto con l’immagine più empatica di Mastandrea, fedele alla commedia, ma pronto a traslocare nel drammatico, a sfondare il reale. Poetico anche, ma asciutto. L’idea di Nonostante è che esista un limbo dove le anime dei morituri possano sostare aspettando la bufera definitiva, un’anticamera dell’Aldilà dove il palcoscenico terreno si riproduce, le emozioni guizzano e il tempo – poco o lungo che sia – è evanescente.

La preposizione del titolo diventa un sostantivo, come racconta Mastandrea che da tempo ragiona sulla malattia e il bagaglio della memoria. La storia di Nonostante, scritta con Enrico Audenino, parla di soffi vitali che ci accompagnano senza essere visibili. Ecco spiegato il comportamento quei tipi strani che passeggiano nei corridoi di un ospedale romano come se fossero nel salotto di casa, come se aspettassero il colpo di scena finale per chiudere una spinosa questione. I tipi osservano, entrano nei reparti, dove il silenzio è rotto solo dagli impulsi di un elettrocardiogramma. Si preoccupano, litigano, si danno regole di convivenza. Non si chiamano mai per nome, condividono una condizione estrema formano una famiglia solidale, guardano al reale come in uno specchio. Ad interpretare gli spiriti in stand by sono quattro attori: Mastandrea, Laura Morante, Lino Musella e Dolores Fonzi. Tutti al meglio, alle prese con ruoli impervi.

Benché il film sia in circolazione dalla Mostra di Venezia 2024, quando ha aperto la sezione Orizzonti, la trama estesa va taciuta per non togliere il piacere della scoperta allo spettatore. Vediamo Mastandrea svolazzare, tentare il salto in lungo, ma fermarsi al dunque, tentare di proteggersi dal ventaccio definitivo. Amare ed essere riamato, ma sicuro che di quell’amore non resterà traccia. Il tema non è tanto la morte quanto la speranza. Resta nel panorama del film un senso volatile delle cose del mondo. Nell’ultima scena, il cantante e medium Giorgio Montanini chiede «Da dove comincio?», Dolores Fonzi risponde: «Conviene sempre dalla fine».

Mastandrea dedica il film al padre Alberto, scomparso nel 2014, sottolineando il tema della memoria. Combina registri diversi, ricordando opere come The Place di Paolo Genovese, di cui è stato il protagonista, e ancor più After Life di Hirokazu Kore’eda. Si ferma al confine con il romantico, esplora l’indefinibile. Corre e fluttua, ma – sembra paradossale – tenendo sempre i piedi ben piantati a terra.

NONOSTANTE di Valerio Mastandrea

(Italia, 2024, durata 92’, Bim Distribuzione)

con Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Laura Morante, Lino Musella, Giorgio Montanini, Barbara Ronchi, Luca Lionello

Giudizio: 3 ½ su 5

Nelle sale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A. |

| Se intendi disiscriverti da «Il Punto» e non ricevere più le newsletter «Il Punto-Prima Ora», «Il Punto-America-Cina», «Il Punto-Rassegna Stampa», «Il Punto-Ultimora», «Il Punto-Edizione Speciale», «Il Punto-Extra per voi» fai click qui. Se desideri rettificare, modificare, consultare i tuoi dati o comunque esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 scrivi a privacy@rcsdigital.it |

| Ritieni interessante questa newsletter? Non perderti gli altri appuntamenti con l’informazione di Corriere della Sera. Scopri tutte le newsletter ed iscriviti subito. |

|

|

|

|